Do travel-log: 1 de abril de 2016. “Atrás de Herman Melville, num autocarro chamado Peter Pan. E um dia de grande penumbra a caminho de New Bedford”.

O que teria levado Isabel Lucas, jornalista portuguesa, a percorrer milhares de quilômetros nos Estados Unidos, durante 2016, o ano Trump, enfrentando lonjuras e estranhamento, tendo como “guias” 16 obras da literatura norte-americana? Andando à deriva num país-continente, guiada pela literatura, mas atenta à realidade e às pessoas que fazem parte dela.

O que a motivou certamente não foi apenas a busca do inusitado. Quem sabe, tentativa de decifrar a diferença ou rasgar a superfície. Como John Steinbeck, que já era famoso e beirava os 60 anos quando decidiu viajar pelos Estados Unidos, num trailer, acompanhado apenas de seu cachorro. Queria enxergar mais fundo o país e narrou a experiência no livro Viagem com Charlie.

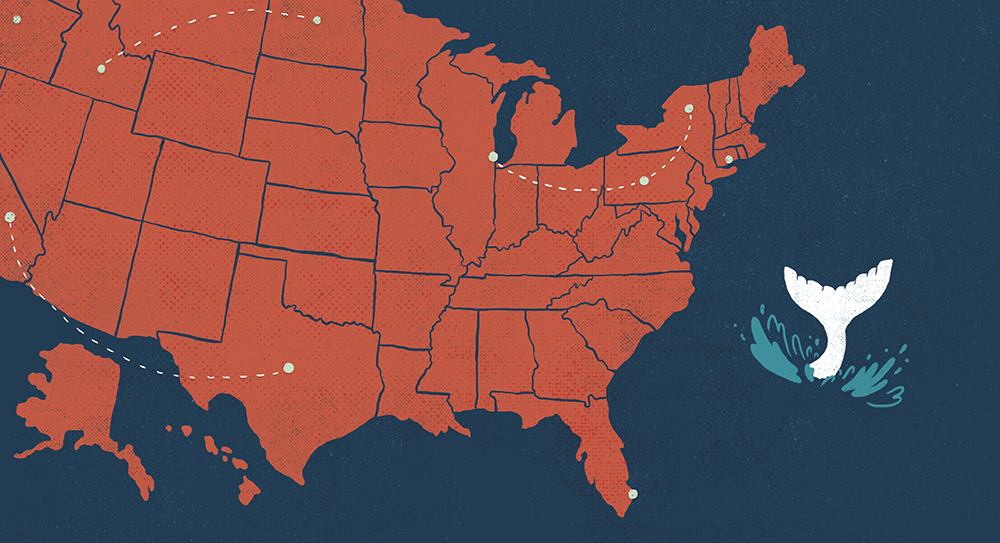

A jornada de Isabel rendeu 12 reportagens no jornal Público e um livro: Viagem ao sonho americano (Companhia da Letras, Lisboa, 2017). Um itinerário que bem poderia ser lido assim: mergulho no ventre de Moby Dick, a gigantesca baleia branca, metáfora do país que ela trilhou, buscando encontrar, no que se escreve, marcas do lugar de escrita, do lugar do autor, como é que o real se reflete na ficção e vice-versa. Moby Dick, de Herman Melville, é o romance fundador da América do indivíduo, e foi dele que parti para a escolha dos outros 15. Não são necessariamente os meus livros preferidos, mas gosto de todos os que escolhi, ficção, não ficção, poesia, jornalismo. Tudo. A literatura tinha tudo para que eu partisse para uma viagem em busca do real, cruzando vozes, todas as vozes que apanhasse nos caminhos traçados pelos livros escolhidos.

O acaso permitia todos os contágios e essa era a minha liberdade. O resto era o real e as suas circunstâncias. Deixar possível o espanto, aquilo que nunca se sabe que se vai encontrar. Deixar-me ser surpreendida, deixar-me contaminar por imagens, sons e o que as palavras dos livros me sugeriam. Era outra tradução. Eu já tinha lido todos os 16 livros de partida, mas agora era outra a leitura que fazia deles.

É de New Bedford, o lugar da baleia, por onde Isabel começa a viagem. Ali, há o Museu da Baleia e também uma casa com a placa: “Aqui dormiu Moby Dick”, fazendo a simbiose entre obra e autor. É também em New Bedford que ela encontra um professor de origem portuguesa, especialista no romance de Melville. Na conversa, ele comenta que a ideia de subjugação, desenvolvida no Banqueiro anarquista, de Fernando Pessoa, era algo já entranhado no Moby Dick, aquela forma estranha como o capitão Ahab mantinha sujeitos todos os homens do barco baleeiro. O mesmo Ahab que inspirou Elton John:

Hey Ahab can you tell me where

I can catch a ride out of here

Hey Ahab hoist that sail

You gotta stand up straight

When you ride that whale

A paisagem talvez seja a primeira forma de espanto, a mais imediata. Nos Estados Unidos ela é tão diversa quanto as pessoas que a habitam. Deserto, montanha, mar, lagos, rios, neve, a vastidão da planície, o ritmo do glaciar desaparecendo no Alasca. Mas tem sons, como os de todas as línguas que se ouvem nas ruas de Nova York. São coisas a compor um puzzle. Os livros acompanhavam-me nessa confirmação. Nos contrastes sociais, culturais. Era impossível conter as emoções. Elas fazem parte do espanto.

Para Isabel, a paisagem está a nos reger, num retorno ao Gênese. Tal como pensa David Vann, com quem dialoga na lonjura branca do Alaska. O autor de Sukkwan Island narra o suicídio de um pai, quando o filho tinha apenas 13 anos. É um episódio autobiográfico, pois o pai havia cometido suicídio quando o autor tinha apenas 10 anos. Para David Vann, a paisagem era o princípio de tudo, só depois a palavra, ideia que distorce e inverte o enunciado bíblico sobre a criação do mundo. É isso que o menino personagem do romance, seu alter ego, aprende com o pai na primeira página do livro.

O Alaska é como uma superAmérica, uma representação das ideias americanas de fronteira, de autoconfiança, de imersão no mundo selvagem. Talvez por seu horizonte pesado, cinza e neve, é um estado com elevada taxa de suicídio, o dobro da média nacional americana.

Também à oeste, a imensidão texana, tomada do México, é um presente da geografia, a partir da qual Cormac McCarthy descreve a América em Meridiano de sangue e Todos os belos cavalos, a natureza a servir de ponto de partida para questões filosóficas, religiosas, científicas. Lugar onde línguas se mesclam e o sentido de pertencimento se esvai como a areia da vastidão. Mas onde é possível observar o quanto fronteiras podem ampliar o mundo em vez de limitá-lo, malgrado os projetos de muros e cercas elétricas que encurralam os homens enquanto liberta as mercadorias. Benjamin Alire Sáenz, outro escritor de fronteira e amigo de Cormac McCarthy, expressa o que isso significa para ele: um pertencimento a duas nações e a nenhuma.

Indago a Isabel Lucas como fez para arrancar a bisturi tantos pedaços do cotidiano da Roma de nossos dias, que parece próxima da queda do império, mas cuja língua faz explodir uma literatura de profundeza e contrastes.

Dois dias para escrever cada texto. 35, 40 mil caracteres num frenesim de escrita em que muitas vezes senti náusea de cansaço, espécie de delírio que parecia alimentar a mesma escrita. Se saísse desse estado perdia a concentração que me permitia terminá-lo a tempo de enviar para o jornal. Foi assim durante 12 meses. E eu a sentir que me perdia no país. A biblioteca ia aumentando ao ritmo das minhas interrogações, somava quilómetros, vozes e livros. E o primeiro de todos: Moby Dick e toda a inquietação, contradição, fé, a dúvida. E o sonho original, o sonho humano contaminado por um colectivo que pede sucesso, dinheiro. É o sonho que se constrói com base na ideia de que o indivíduo é igual a todos os indivíduos. Mas tem o seu oposto: o medo do fracasso, a palavra maldita segundo os construtores do sonho americano e os que o perseguem.

A literatura nos guia, mas há sempre o confronto a eventos inusitados, susceptíveis de ocorrer nas esquinas de um país onde, num ano, 27% dos norte-americanos sofrem ou irão sofrer de distúrbios mentais, o que coloca os Estados Unidos como o país com maior prevalência deste tipo de doença, no mundo.

Essa crueldade inerente ao que Isabel Lucas chama de América ressalta quando ela descreve seu acompanhar os passos, sob o frio gelado de Dakota do Norte, de um casal indígena que se vai pela rua vazia, rostos parecidos com os dos indígenas retratados nas 1.500 fotos de Edward. S. Curtis. E, de repente, chega o motorista de táxi e lhe arremessa: “Sabe qual a expectativa média de vida dessas pessoas? A deles é de 44 anos, a delas de 47. São boa gente, mas têm vidas curtas”.