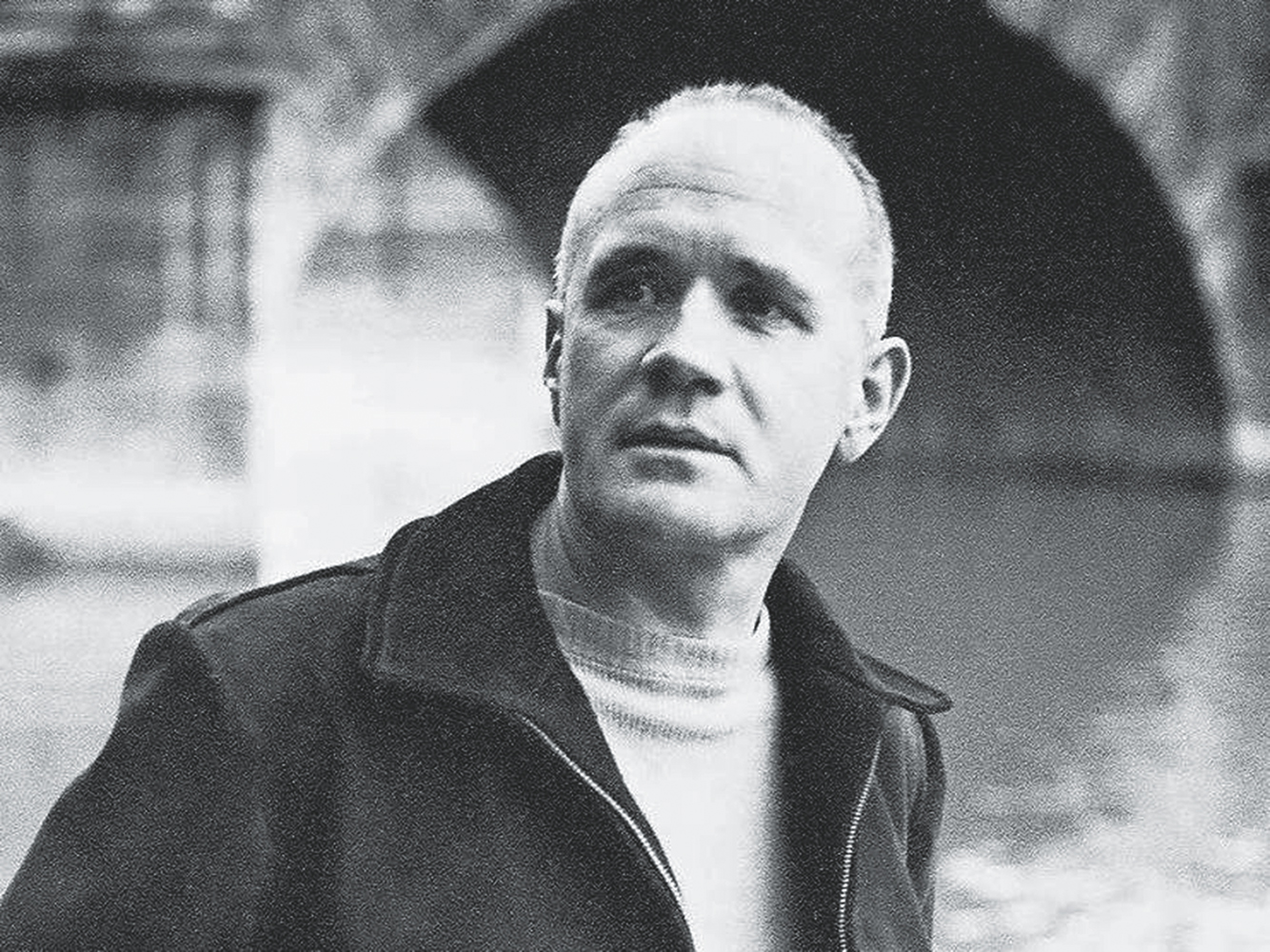

Jean Genet (1910-1986), o mais subversivo escritor francês do século XX, chega a Brasília no início dos anos 1970. Percorre a cidade e a observa de todos os ângulos: das calçadas, do avião, do alto do Hotel Nacional, debaixo de chuva e de sol. Tem o faro afiado do marginal que sempre foi, fala incisiva de quem galgou os extremos.

Mesmo consagrado como escritor e louvado num ensaio do filósofo Jean-Paul Sartre, não tem pouso fixo. Se lhe perguntam onde mora, exibe o endereço que consta do passaporte, o da conhecida editora Gallimard. Qualquer ponto da terra é lugar de gente como ele.

Seu olho tem prisma de objetiva grande-angular, foco penetrante de raio laser. Desvenda o emaranhado de habitações que circunda Brasília. O entorno da cidade assemelha-se a um ninho em cujo epicentro boiam as duas metades do ovo gigante da serpente. A cidade, em forma de avião ou de pássaro prontos para o voo, está presa por um círculo de favelas que se alarga a cada dia. Ao autor de Diário de um ladrão, o complexo de construções aparentemente harmoniosas não parece ser construído para abrigar humanos, mas para guardar manequins louros ou morenos. Gente que não é gente. Transmite-lhe a ideia de que nada pode ter alma no interior daquelas construções cinzentas. Pelas ruas, procura algum negro ou índio entre os passantes, mas somente se depara com indivíduos de colarinho branco, pastas na mão.

Brasília é capital de um país inexistente.

Ao percorrer a Esplanada dos Ministérios, Jean Genet faz parada. Entra na catedral, “flor de concreto armado”. Espia tudo e seu olhar detém-se na cruz. Nela, um Cristo barroco parece subjugado pela estátua do anjo dependurada no teto de um céu de artifício. Não é o anjo do filósofo Walter Benjamin, que olha para trás após a passagem do progresso e apenas avista os escombros. O anjo é semelhante ao que apareceu a Dom Bosco, certa noite, num sonho “profético”, apontando o lugar em que surgiria uma cidade diferente, prenúncio de um país do futuro. Na visão, contam, ele teria indicado, com precisão, as coordenadas geográficas da futura capital federal do Brasil.

Jean Genet não sente qualquer emoção ao entrar na Catedral.

Há um silêncio constrangido na sua nave. Um anjo suspenso. Um Cristo de cabeça baixa pregado na cruz situado no plano inferior ao do querubim, sequestrado de uma das igrejas das Minas Gerais dos escravos. Tudo contrasta com o que experimentou na pequena capela da cidade francesa de Vence. Ali, acomodou-se num dos bancos e foi tocado por uma luz diferente atiçando os cristais.

O pequeno templo fora trabalhado com afinco, durante quatro anos, por um velhinho chamado Henri Matisse. À guisa de testamento, o artista alegrou a ermida com as cores surpreendentes de seus vitrais e desenhou nas paredes brancas, com o pincel amarrado na ponta de uma vara, os passos da Cruz.

O escritor sai da catedral, confere de novo o entorno de Brasília e outra vez enxerga as favelas. De lugar semelhante, ele próprio emergiu para se tornar o grande poeta de Le condamné à mort. Então, confessa não entender como Oscar Niemeyer, um “comunista”, nem sequer foi capaz de perceber que era preciso alojar de forma humana o proletariado.

Ora, num deserto em que nada existia poderiam ter sido concebidas novas formas de convívio! É a partir do nada, pensa Genet, que tudo pode ser inventado. Por experiência, ele sabe que o zero, o mais ínfimo dos números é, entre todos, o mais poderoso.

Mas no horizonte raso da capital federal nada foi criado que o fascine. Em vez de um espaço democrático e de alegria vê-se confrontado a uma cidade fria na qual medra a segregação e almas consumidas pela rotina. No sítio traçado em forma de avião ou pássaro que nunca conseguiram voar, vidas são circunscritas em quadras. Nelas, relações permissivas são obstáculos a aspirações como a do trabalhador José Silva Guerra. Na parede do teto do Congresso Nacional, num abril de 1959, durante a construção de Brasília, o candango escreveu com lápis de pedreiro:

“Que os homens de amanhã que aqui vierem

tenham compaixão de nossos filhos,

e que a lei se cumpra”.

Quase seis décadas depois, é num buraco cavado para o conserto de um vazamento na cobertura do mesmo edifício do Congresso, que essa mensagem e vários poemas foram descobertos.

Jean Genet observa o prédio no qual o operário deixou seu recado.

Com a disposição para mergulhar nos subterrâneos e lidar com provocações, o escritor indaga ao guia em que obras figuram os nomes dos que conseguiram transformar desenhos arquitetônicos em ousadias de concreto naquela paisagem de cubos, parábolas, esferas. Um mundo de cimento armado adornado de ipês amarelos mostrando que, apesar de tudo, alguma forma de natureza conseguira subsistir.

Pergunta por Joaquim Cardozo (1897-1978) e por Samuel Rawet (1929-1984), engenheiros calculistas e escritores que tornaram realidade os esboços arquitetônicos daquele prédio e de tantos outros de Brasília. Em resposta, ouve no francês traduzido pelo interlocutor, os versos de Cardozo:

Sou um homem marcado

Em país ocupado

Pelo estrangeiro.

Sou marinheiro desembarcado;

Marcho na bruma das madrugadas;

Mas

Trago das águas a substância

Da claridade.

DA CLARIDADE!

Anos depois de sua visita, Jean Genet é informado que Joaquim Cardozo sucumbira à depressão, após a acusação injusta de que teria falhado nos cálculos de um pavilhão construído por uma empreiteira. Quanto a Samuel Rawet, enlouquecido, perambulara pelas ruas de uma Brasília que ajudou a colocar de pé, antes de ser encontrado morto, sozinho, um prato de sopa nas mãos.

De repente, o mais subversivo escritor de França sente-se transportado para a quadra 219 do cemitério de Brasília, sepultura de número 162, onde está enterrado Samuel Rawet. Curioso túmulo, em forma de caracol, desenhado por Oscar Niemeyer.