O que a pesca de Hemingway tem a ver com a literatura hoje?

No livro O velho e o mar, de Ernest Hemingway, o personagem briga contra o peixe. A linha do anzol retesada na mão. É isso o que produz a tensão do romance: o mar, o peixe, os puxões do anzol traduzindo a peleja. O leitor se sente como se estivesse junto do pescador, sensibilizado pelo seu esforço quase desumano. Até que um dia descobre nas páginas de uma revista de grande circulação a fotografia do autor posando num barco para a reportagem, com uma mão na cintura; a outra, dando tapa num marlim pendurado numa corda, bem maior do que ele. E o sorriso de quem diz: “Fui eu quem o pescou!”.

Naquele instante, quem lê o romance começa a se sentir incomodado. A imagem do velhinho pescando converte-se na de um ianque forte e saudável dando entrevista sobre caçadas ou negociações de filmagens em Hollywood. O mesmo porte de um John Wayne matando índios numa película de faroeste. Então, a simpatia pelo autor começa a esvair-se. No fundo, o leitor gostaria mesmo era de ter conhecido o personagem: o homenzinho da pescaria.

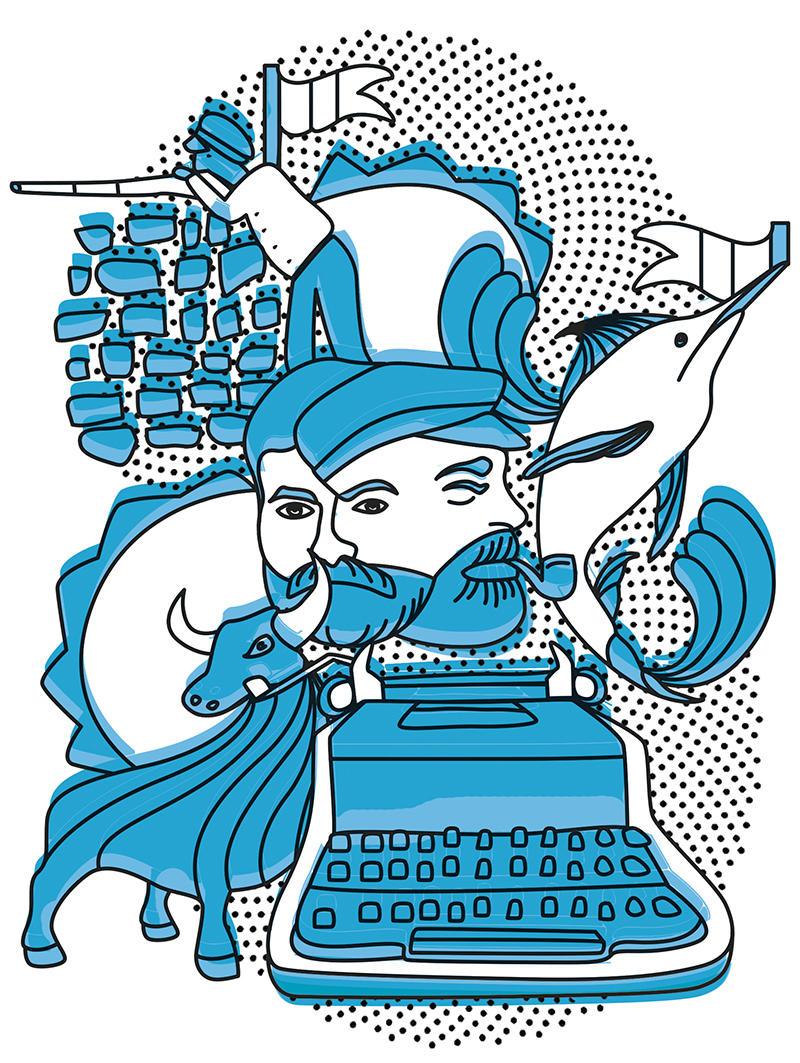

Acontece que Hemingway é um dos primeiros a abrir a cena ao escritor enquanto public relations de sua própria obra. Tem a seu favor o físico e a coragem para enfrentar o perigo em situações de aventura e conflitos. Pratica na vida real o que retrata na ficção, transformando a matéria-prima da experiência em textos literários. Ao escrever sobre o mundo das touradas, por exemplo, disserta sobre rivalidades entre os toureiros Antonio Ordoñez e Dominguín ou sobre os detalhes técnicos da tauromaquia como se estivesse vestindo o traje de luces, a vestimenta barroca dos que enfrentam na arena a hora da verdade.

Ajusta-se tanto à própria criação, que talvez essa tenha sido uma das razões que o levou à conhecida neurose e à depressão. Até que na manhã do domingo, 2 de julho de 1961, um tiro de 12 confirma o que um dia confessou a Ava Gardner, a atriz de Hollywood: que ele havia passado muito tempo matando animais e peixes para não matar a si mesmo. Uma declaração implícita de que a literatura já não lhe bastava.

Hemingway escreve quando o fascismo está em ascensão, o mundo em frangalhos. Os campos de luta acham-se claramente demarcados. E como literatura e política caminham quase sempre juntas, seus romances traduzem uma espécie de existencialismo selvagem. Em tempos tão confusos, seus heróis vivem um cortejo de mudanças, mas nem sempre conseguem opinar sobre elas. O leitor sente-se comovido pela narração do que sucede, mas os motivos do que acontece nem sempre são percebidos. É como se ele, o leitor, assistisse a cenas de um filme em que homens brancos encontram-se protegidos por carroças, cercados de índios prontos para o ataque. Mas após o suspense e o desfecho do episódio, nada subsiste além do impacto emocional. Como se não lhe restasse senão um sentimento de vazio e de inutilidade, pois nada esclarece os motivos que provocam o drama.

Ernest Hemingway escreve no mesmo momento em que está se expandindo um sistema de técnicas de racionalização e da produção em série, conhecidas como “taylorismo” e “fordismo”. Esse sistema ampara o desenvolvimento do capitalismo norte-americano e se estende por todos os ramos da indústria, por todo o corpo social. Inclusive o cinema, então de grande impacto na vida das pessoas. Sua meca, Hollywood, atrai artistas e escritores, convocados a produzir cenários e roteiros para películas que geram fortunas. Por quem os sinos dobram é uma delas. Inspirada no livro homônimo de Hemingway, tem como cenário a Guerra Civil da Espanha e traz o relato da missão confiada a um jovem professor norte-americano, incumbido de detonar uma ponte para barrar a ofensiva fascista à cidade de Segóvia. Outros filmes com roteiros inspirados em seus livros tiveram o mesmo êxito. Logo, a popularidade de Hemingway e de sua obra torna-se, em grande parte, devedora ao cinema. Numa forma de diálogo semelhante à que muitos escritores contemporâneos procuram com o cinema, a internet ou a TV.

Hemingway, após sua participação ativa nas duas Grandes Guerras e na Guerra da Espanha torna-se mestre no combinar notícias com uma narrativa ficcional inovadora: frases curtas, diálogos incisivos, cenas contundentes. Ainda no início da carreira, como correspondente de guerra, a excelência de sua escrita já é reconhecida. Quando é lançado seu primeiro romance, O sol também se levanta, ele tem 27 anos e conta com uma experiência de vida fora do comum. Além de partilhar, em Paris, da convivência com a elite literária de seu país, da qual fazem parte nomes como os de Gertrude Stein, Ezra Pound ou Scott Fitzgerald. Paris é uma festa é o relato desse tempo.

Isso torna Ernest Hemingway uma espécie de vanguardista de uma escola que surgirá no jornalismo dos Estados Unidos, o new journalism. Ou “jornalismo literário”, que renderá grandes vendagens a livros de Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer ou Gay Talese. Vale uma ressalva: embora tido como um gênero moderno, a reportagem literária foi praticada bem antes. A exemplo de Xenofonte, em Anabase ou A retirada dos 10 mil; César, na Guerra da Gália; e Isaac Babel, com sua Cavalaria vermelha.

Todas essas características da obra do autor de O velho e o mar fazem dele a figura do escritor representativo da modernidade. Vivesse hoje, teria sucesso assegurado junto ao público nas grandes festas literárias ou bienais, centros de romaria do livro-objeto, cujo valor de troca tende a preponderar sobre seu valor de uso. Feiras que reproduzem, numa certa medida, o que as exposições universais representaram no passado, no dizer de Walter Benjamin: centros de peregrinação da mercadoria-fetiche. E, nos encontros com autores, Hemingway certamente contaria as peripécias das quais participou, seu ego metamorfoseado em algum de seus heróis. Não faltaria público.

(Isso não o impediu de escrever um dos mais belos contos da literatura do século que passou, no qual quase nada acontece:

Colinas parecendo elefantes brancos.)