1.

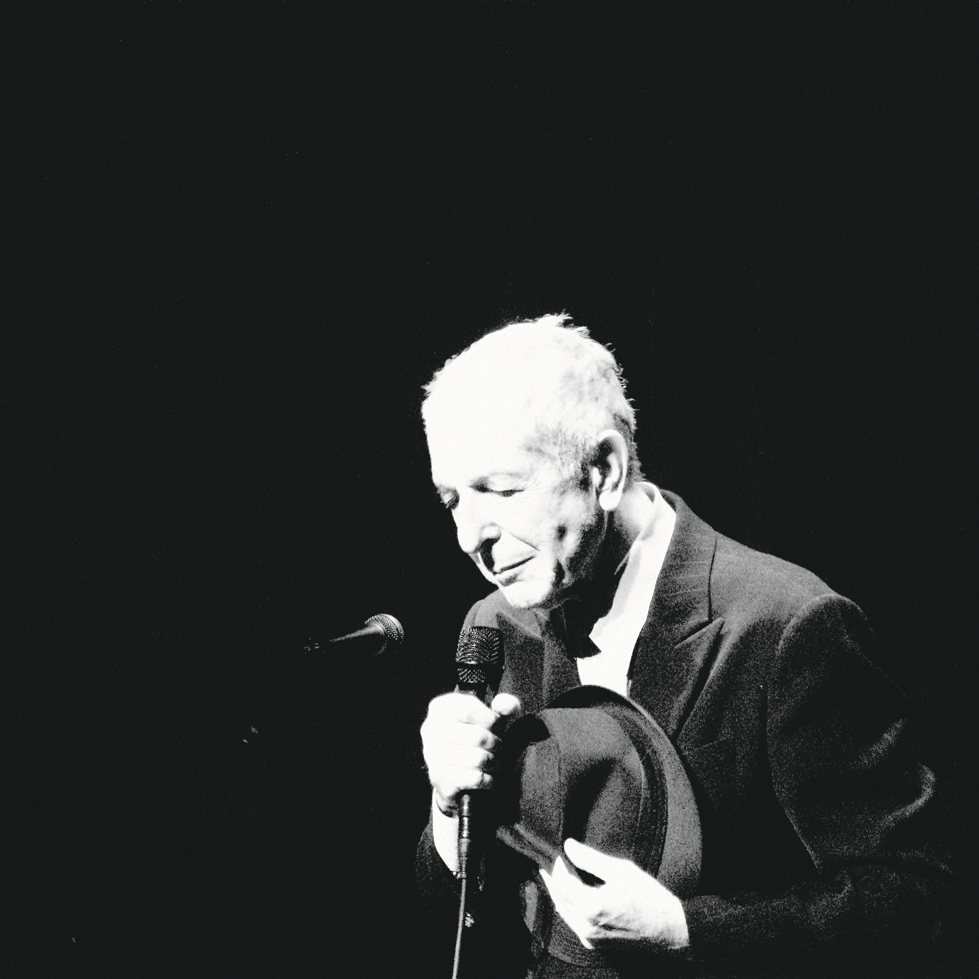

A notícia da morte de Leonard Cohen ativou na minha memória uma voz rouquenha servindo de música de introdução a um programa em francês da rádio nacional argelina. Eu a ouvia sem me cansar. Isolado no norte da África, num mundo sem facilidades de comunicação, custou-me descobrir de quem era aquele timbre amarronzado abrindo um programa de cantores estrangeiros e invadindo nosso apartamento do bulevar Mohamed V. Um amigo, ligado a alguém da rádio, tempos depois informou: a música fazia parte do terceiro disco de um cantor canadense. O título: Avalanche.

A palavra avalanche tinha algo que nos soava familiar. Escutava: Well I stepped into an avalanche/ It covered up my soul (“Bem, eu entrei numa avalanche que cobriu minha alma”). Havíamos sido atingidos por uma espécie de terremoto, embora bem diferente do cantado naquele LP que acabei por ganhar de presente e ainda dorme em alguma prateleira. A nossa avalanche era a dos mortos do Doi-Codi, das torturas generalizadas, das notícias incessantes de prisões. A provocada pelo fascismo ordinário buscando destruir a inteligência. O que ainda continua a bater em nossas portas.

No cedo das manhãs de inverno, ainda escuro, abandonava a contragosto o som do programa. E partia para o trabalho seguido pelo eco daquela música deixando a sensação de que em qualquer lugar do mundo deveria haver alguém sentindo a mesma coisa. Finalmente, um poeta, como o compositor daquele disco, sentiu do mesmo modo e conseguiu revelar num punhado de letras. Uma avalanche que às vezes nos esmaga a alma para descobrirmos o inusitado.

Desde então, o eco da voz rouquenha de Leonard Cohen me acompanha. Nas esquinas de minha memória há sempre uma música dele, revestida do mesmo halo de genialidade. Como, por exemplo, a Pequena valsa vienense, que ele compôs para um dos poemas de Federico García Lorca. Fala das 10 moças e de “um ombro onde soluça a morte e um bosque de pombas dissecadas”. Talvez a palavra certa para esse tipo de criador seja mesmo menestrel. Mescla de poeta e de cantor que vai a fundo com o mais astucioso veneno: o da música.

Por isso, ao contrário de literatos que acham que a Poesia em letra de música não merece renome, aplaudo o Nobel de Bob Dylan e festejo a entrada de Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras. Há poucos poemas à altura de Quem quiser falar com Deus. Ou de “letras” de Caetano Veloso ou de Chico Buarque ou de tantos compositores da música dita “popular”. Porque é do mais profundamente “popular” que emerge a cultura que o fanatismo ou a intolerância teima em sepultar. É a mesma voz de nossas entranhas que se expande, tal como através das composições de Villa-Lobos ou do vizinho argentino Carlos Guastavino e seu bailecito tocado a quatro mãos por Martha Argerich e Nelson Freire.

{O fato é que desde aquele dia de inverno úmido e frio, num bulevar com vista sobre a Baía de Argel, a Branca (ou El Djezair; “As Ilhas”, na tradução), fui contaminado por aquele poeta com sotaque canadense e sobrenome de rabino judeu.}

2.

Ele chega, de repente, como trazido pelo som de Climb ev’ry mountain, tocado por Don Shirley, negro como ele. Traz um tempo em que contar histórias não soa estranho. Tempo de seu Romildo José Alves, protestante batista, vindo do Bairro de Casa Amarela, periferia do Recife. Agora, vive num lugar onde o catolicismo domina, qualquer outra vertente cristã é vista com estranheza e a maçonaria é vestida de Cão.

Comanda o laboratório de uma fábrica de beneficiamento de algodão. Em meio aos trabalhos, a mesa repleta de pipetas e outros utensílios, explica com paciência ao menino o manuseio do colorímetro para classificar o óleo. Ou como fazer a frio o sabão de coco babaçu na solução de soda cáustica diluída a 40 graus Baumé. Trabalha com a delicadeza dos cristais e a precisão de quem sabe quanto pode o ínfimo alterar a ordem da Natureza.

Naquele mundo do algodão as medidas são contadas em polegar inglês: 32/34, 36/38. Fibra curta, longe da nobreza do algodão fibra longa egípcio cultivado à beira do Nilo. O classificado por ele brota de um chão agreste onde a chuva é acaso.

Observa as impurezas e com dedos de pianista alisa as fibras, aplainando os capuchos para avaliar a maciez e tomar as medidas que definirão o preço ditado pelas regras da Bolsa. Os brancos chumaços do algodão são como as teclas do piano. As sementes negras presas entre fibras: os sustenidos. O “pianista” do laboratório sabe. Em qualquer arranjo há de se ter os acordes perfeitos. Seja na solução química, no poema escorreito ou na melodia acariciando as folhas do esquecimento.

Há noite em que o culto ao Cristo cede lugar à contação de histórias que vão desfiando as horas até o chamado da cama para a meninada. Ele chega e se aboleta num tamborete, a calçada nos serve de arquibancada. Os bichinhos da noite giram em torno da lâmpada do poste. Com as muriçocas navegam as aventuras do menino Tom Sawyer, do romance de Mark Twain, transportando-nos a uma cidade fictícia à beira do Rio Mississippi. Ou a história do Lloyd de Londres e seus navios singrando os mares de outro contador de histórias, Joseph Conrad. Todos, mestres da arte de contar.

O senso prático, observa Walter Benjamin, é uma das características do narrador nato. No fio das histórias ele dá “conselhos”. Nelas, bailam as informações de quem lida com a vida do trabalho. A experiência transmitida oralmente é a fonte que abastece as grandes narrativas escritas.

Segundo o filósofo de O narrador, as histórias que “dão conselhos” estão definhando porque a sabedoria está em extinção. Os leitores não mais conseguem incorporar como sua a experiência do que é lido. E há sempre que se buscar o passe de mágica que faz o tempo do narrador se converter no mágico território do leitor.

(Tempo de internet, informações coletivizadas e profusão de textos, cabe a pergunta: qual o futuro das histórias contadas por quem as viveu, como a dos vaqueiros que estão por detrás de Grande sertão: Veredas?)