1

“Por conta do cinema, o século XX foi da imagem. Esse século agora será o da palavra. A palavra como o elemento de poder” – a frase me ficou gravada de uma entrevista-relâmpago que fiz com Heloísa Buarque de Hollanda, acho que em 2001 ou começo de 2002. Ela participava de algum evento no Centro de Artes da UFPE, precisava ir correndo para o aeroporto, e eu tinha de extrair dela uma frase de efeito que rendesse manchete no jornal no dia seguinte. Foram pouco mais de dez minutos: eu sentado no chão, e ela, de óculos escuros, na única cadeira disponível na sala improvisada às pressas. Heloísa, claro, não dificultou meu trabalho.

Até hoje lembro nossa conversa. Sobretudo quando penso no volume alto, altíssimo, que pode ter uma mensagem de texto qualquer, quando lançada na hora errada, ou pior, na hora certa.

O século da palavra! Se então sua “profecia” parecia exagerada, sobretudo para quem estava ainda amortecido pela profusão de imagens simultâneas, rápidas, cortantes, daquela virada do milênio, de um fin de siècle à moda MTV; penso que hoje falar da supremacia da palavra soa até lugar-comum. Mas 2001-2002 era um outro mundo, bem longe daqui, sem redes sociais ou smartphones exigindo não apenas nossa atenção, mas nossa posição diante do mundo. “Mais de 15 anos depois, estamos, eu e você novamente, falando de como a palavra tem poder nesse século. A palavra é o grande barato” – reafirmou sua “profecia” em meados do mês passado, durante entrevista no seu apartamento no Rio de Janeiro.

“A gente vive um momento da palavra livre, da palavra escrita como munição. Quando você está frente a frente, não diz metade do que pode dizer à distância pelas redes sociais. Eu vejo muito isso na Universidade das Quebradas, do quanto as discussões presenciais rendem menos. Elas não rendem metade do que aquelas que acontecem nas redes. A palavra escrita lhe deixa impune, é muito poder. Você vai em frente. Isso pode ser ruim e pode ser bom, mas a palavra continua reinando”.

2

Perderam em 1964.

Perderam agora em 2016 .

Pela família e pela inocência

das crianças em sala de aula,

que o pt nunca teve…

Contra o comunismo,

pela nossa liberdade,

contra a Folha de S.Paulo,

pela memória do Cel.

Carlos Alberto

Brilhante

Ustra,

o pavor

de Dilma

Rousseff!

(Do livro Sessão [Luna Parque], de Roy David Frankel. O autor transformou em poemas os discursos dos deputados quando do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff)

“A palavra reacionária também não teme. É para o bem e para o mal todo esse poder, como tenho repetido. Quanto teve, por exemplo, toda aquela manifestação do feminismo, com as mulheres nas ruas, contra a frase do Eduardo Cunha dizendo que qualquer votação a favor da legalização do aborto só aconteceria ‘sobre o meu cadáver’, isso é muito alto, é uma frase ‘proibidona’. A forma que o Temer se dirigiu à imprensa dizendo que não iria renunciar, depois daquelas gravações, foi violenta, foi proibidona mesmo. Estamos vivendo um momento de vale-tudo da palavra proibidona. A votação do impeachment da Dilma foi um grande exemplo disso, do perigo do poder da palavra... O Bolsonaro dedicando o voto ao torturador da Dilma foi um discurso ‘proibidão’, muito pior do que o do funk proibidão, que eles tentam fazer lei para estancar, porque é ouvido em todas as esferas.”

3

A recifense Luna Vitrolira, 24 anos, é hoje uma das autoras favoritas de Heloísa. Alguns dos seus versos talvez sejam ilustrativos para pensarmos no trabalho que a ensaísta e professora emérita da UFRJ tem desenvolvido desde os anos 1970:

o poema não cabe numa linha reta

ninguém sabe o que acontece

quando uma palavra dobra esquina

cruza rua

***

sou eu

mulher

essa palavra arbitrária

em desconstrução

***

O poema começa sobretudo quando eu admito

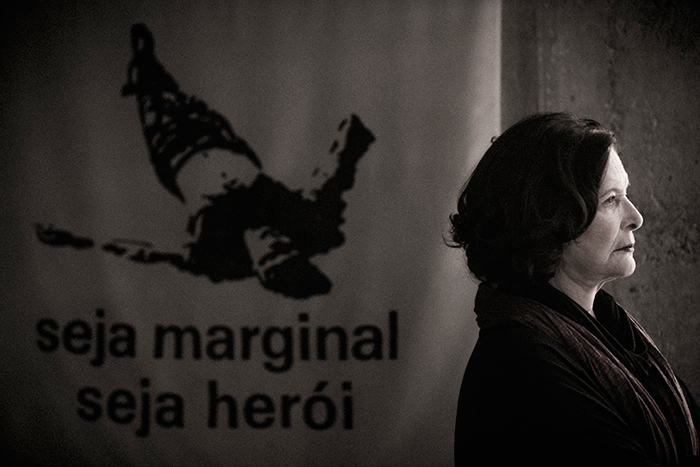

Sim, é preciso admitir o poema e saber o que é a palavra quando ela se desconstrói, dobra a esquina e cruza a rua. É preciso admitir uma literatura para além do que ficou estabelecido como literatura. Essas são questões que Heloísa tem enfrentado desde que lançou a famigerada 26 poetas hoje (1976), que trouxe a discussão da “poesia marginal” para dentro da academia.

Quarenta anos depois dessa sua primeira antologia, a dificuldade de assimilação de uma produção que desafie o cânone permanece. Em abril, uma discussão na Academia de Letras Carioca envolveu o professor Ivan Cavalcanti Proença e a poeta Elisa Lucinda. Para ele, a produção de Carolina Maria de Jesus não poderia ser vista como literatura e sim como um “documento extraordinário de significado socioeconômico e cultural muito sério”.

No mesmo mês, uma polêmica tomou conta do site e das redes sociais do Pernambuco por conta de uma crítica da professora da UnB Regina Dalcastagnè em relação ao perfil de autores tratados como exemplo de literatura contemporânea em Mutações da literatura no século XXI, livro mais recente de Leyla Perrone-Moisés.

“A literatura que Perrone-Moisés quer valorizar é aquela que atinge um ‘universal’ que nega validade às experiências humanas concretas e plurais de mulheres e homens. Aquela que é lida por critérios estéticos platônicos, que existem por si mesmos, não como produtos das circunstâncias históricas e de seus conflitos”, diz um trecho do artigo de Regina.

4

“Acho que persiste no meio acadêmico uma dificuldade ainda grande para lidar com a produção periférica e por várias razões. A literatura, tal como é conhecida, é definida por valores bastante claros: qualidade, pela função autor, pela filiação na série literária e outras tantas qualificações, todas construídas histórica e lentamente a partir da passagem da oralidade para a escrita. Assim, quem não responder a estes quesitos não é considerado literatura. O Ferréz comprou a causa da produção da literatura marginal e foi um elemento fundamental para o reconhecimento e a divulgação dos novos autores e ativistas. Hoje ele seria, digamos, o Machado de Assis da periferia e é traduzido em muitas línguas. Ferréz continua sendo visto como um escritor importante para a inclusão e transformação social através da cultura. Portanto, salvo raras exceções, não me parece que tenha sido aceito como literatura. Outro motivo dessa dificuldade do meio acadêmico é a baixa capacidade de escuta da área de teoria, o que torna muito lenta a produção de novos modelos e perspectivas de análise para os movimentos emergentes. Ainda há certo preconceito diante de linguagens vernaculares. Preconceito social e racial pode haver ou não, mas frequentemente a falta de curiosidade pela diferença e a defesa proprietária do conhecimento prevalecem. Meu interesse é sempre o mesmo: o desafio da escuta. Me lembro que quando publiquei a antologia 26 poetas hoje, grande parte da crítica também avaliou a poesia marginal como sendo um interessante objeto sociológico e não literário. Hoje aqueles poetas marginais são o cânone… e a antologia, adotada em vestibulares. O saldo que me restou é que gostei da questão de ser ou não ser literatura e me agarrei nela com uma alegria enorme.”

LEIA MAIS: Heloísa Buarque de Hollanda e o campo aberto da cultura, por André Botelho

“Cada pesquisador tem o direito de estudar o que quiser. Tem os que gostam do cânone. Mas não é disso que a sociedade brasileira vive, sobretudo se você está atento a escutar o que falam as novas vozes, digo, as velhas novas vozes. A gente é bem mais que o cânone europeu, masculino e branco. Acho que o século XXI vai acabar com essa brincadeira. Por toda parte, a gente escuta novas vozes surgindo, novas escolhas surgindo, novos biotipos surgindo. E a não escuta disso eu acho fatal. Acho fatal pra cultura. Eu não sei se discutiria hoje o que é literatura, a barra tá tão pesada que isso nem está me interessando. Eu quero saber da palavra, como a gente começou falando naquele ano. Não é dizer ‘temos de ouvir as minorias, saber o que elas estão falando’; e sim ‘temos de ouvir outros pontos de vista’. A gente não pode ficar mais com um só ponto de vista. Eu trabalho para além do critério de valor. Mas é claro que não vou dizer que não gosto do Drummond, tenho paixão pelo Drummond. Aos sábados e aos domingos leio o Drummond compulsivamente. Mas nos outros dias da semana tenho de trabalhar todo o resto. Eu quero mudar o mundo desde os anos 1970. E as formas vão mudando também. Hoje, a forma é a escuta. A gente tem de ouvir o que está sendo falado.”

5

“Mas por quê? — perguntei-me mais de uma vez. — Por que, depois de defender e ocupar seu lugar em um mundo antes absolutamente masculino, as mulheres não defenderam sua história? Suas palavras e seus sentimentos? Não deram crédito a si mesmas. Um mundo inteiro foi escondido de nós. A guerra delas permaneceu desconhecida… Quero escrever a história dessa guerra. A história das mulheres”

(Trecho de A guerra não tem rosto de mulher, em que a escritora Svetlana Aleksiévitch recolhe depoimentos das mulheres que lutaram na II Guerra e que acabaram esquecidas pela história).

O trabalho de Svetlana em fazer dos seus livros uma orquestração de vozes é referência para a forma como Heloísa pretende organizar seus trabalhos futuros – “O que a Svetlana faz é sensacional, e tem a marca do feminino aí. Tem a marca de uma escrita feminina. Ela não conta a história da guerra de um ponto de vista masculino, falando dos heróis... Ela recolhe vozes a partir do ponto de vista da dor”.

6

“A luta das mulheres hoje acho que é uma coisa definitiva. Uma luta que vai virar a mesa. A luta das mulheres nos anos 1960, 1970, e até pouco tempo, era por reconhecimento. Hoje é mais do que isso: é uma luta por representação. Em 2013, aquelas marchas todas viraram o quê? As marchas viraram o feminismo. As mulheres pegaram aquelas mídias sociais e foram embora. Elas ‘esqueceram’ que existia partido, foi uma luta por direitos, por transporte, por saúde... Ninguém estava levando a sério PT ou PSDB. O interlocutor das marchas era um pedido para que direitos fundamentais fossem resolvidos. A questão da representatividade política não entrou em questão. Acho que os gays vão fazer o mesmo, as pessoas trans vão fazer o mesmo. Antes as pessoas trans não podiam falar. Há cinco anos, você não via pessoas trans nas universidades, mas agora elas estão lá, estão atuando. Você acha que elas não existiam? É que antes elas não podiam falar com o corpo. As palavras estão sendo tomadas e faladas num tom altíssimo. E isso vai ter um impacto enorme na literatura.”

“Estou escrevendo um livro novo para a Companhia das Letras. O título é O grifo é meu, que eu estou fazendo num formato novo, que é sobre a quarta onda [do feminismo], sobre as produções novíssimas. É um livro como uma ocupação. Eu quero fazer um livro-ocupação e colocar o máximo de falas possíveis, para presentificar essas vozes. Calar as inúmeras vozes que estão falando nesse momento seria um enorme gol contra. Não quero ser a professora que apresenta as coisas e diz ‘agora todo mundo quieto que eu vou falar’. Essa não é a postura politicamente certa para 2017. Eu coletei milhares de falas, e também a minha fala, e fui amarrando todas essas falas. Acho que em três meses ele fica pronto. Descobri que o que eu faço é falar para o meu objeto, meu público é meu objeto. Eu descobri isso e fiquei muito feliz. Eu não escrevo pra academia de jeito nenhum. A academia sempre disse que o que eu faço é besteira. Com esse livro, eu estou copiando as marchas, em que cada um pedia uma coisa. Tinha a foto de uma placa de uma dessas marchas com a frase ‘são tantas coisas que não cabem nessa placa’. Gente, isso é lindo. Tem uma cena famosa de um repórter que foi entrevistar um manifestante das marchas e, no final, quando precisou saber o nome dele, escutou um ‘coloca aí: eu sou ninguém’.

Isso é poesia, é como uma frase do Ulisses dizendo para o ciclope [Polifemo] que seu nome é ninguém. E há também os blogs feministas, sem um nome grande à frente. Quem é que responde por esses blogs? Essa ideia de horizontalizar, de tirar a liderança, é subversiva numa cultura como a nossa. Eu não vou assinar o livro nem colocar um ‘organização de’. Vou colocar ‘Heloísa com’ e junto aparecer o nome das pessoas que participaram com seus depoimentos no projeto. A gente tem de mexer nesses formatos. O formato acadêmico, por exemplo, é branco e masculino. Não é que a mulher seja diferente do homem, mas sua experiência é outra. Veja o que aconteceu com minha tese de doutorado. Escrevi ‘Eu ainda lembro dos anos sessenta’ e a banca parou aí. A tese enguiçou na primeira linha. Mas por quê? É que a banca queria analisar minha tese a partir de uma experiência masculina; e eu queria contar minha experiência como mulher. E não pode.”

“O feminismo branco nunca deixou ninguém falar. Você acha que, alguma vez na vida, coloquei a questão da cor da pele na minha pauta? O feminismo branco está sendo interpelado, e com toda razão. Eu tive o maior problema em fazer as entrevistas com as feministas negras, elas diziam: ‘Não dou entrevista para você, que você é branca’. Elas estão certas. Nunca falei de negra na vida, gente. As feministas negras ficavam na cozinha, enquanto as brancas iam pra rua. Alguém tinha de cuidar dos filhos das feministas brancas e era geralmente uma negra quem fazia isso. A gente está vivendo um momento Gramsci agora, na ideia dele de formato de guerra. Existe o primeiro momento de uma guerra, quando você desenha o terreno, marca o território e ninguém pode chegar perto. O segundo momento da guerra é o da posição, é o da negociação. Estamos no primeiro momento. Essas vozes trans eu nem sabia que existiam antes, mas falaram muito alto. Não tinha como não ouvir. Essas pessoas estavam caladas, estavam loucamente caladas. Não havia antes um feminismo negro, havia luta de mulheres negras, o que é diferente. A gente tem uma lista de exemplos de lutas de mulheres negras por direitos que é enorme. Mas essas jovens que chegaram agora, que estão aderindo, passaram a fazer outra coisa, que é um feminismo negro. Essas jovens estão contestando o olhar totalitário e universal do feminismo branco. É outra conversa. É uma garotada que chegou pra dizer ‘qualé, qualé? E cala a boca’. No livro novo, eu não podia fazer a parte do feminismo negro nem a parte do feminismo trans, então passei para a Stephanie Ribeiro (do Instituto Geledés) e para a Helena Vieira (escritora e transfeminista)”.

7

“Junto disso, o movimento renovador era nitidamente aristocrático. Pelo seu caráter de jogo arriscado, pelo seu espírito aventureiro, pelo seu internacionalismo modernista, pelo seu nacionalismo embrabecido, pela gratuidade antipopular, era uma aristocracia do espírito. Era natural que a alta e a pequena burguesia o temessem.”

(Trecho do Mário de Andrade preferido de Heloísa, aquele que em 1942 avaliou o impacto dos primeiros 20 anos das Semana de 1922, para constatar: “Nós fracassamos”).

“Os modernistas foram muito aristocráticos mesmo. Mas hoje as vozes não deixariam que eles fossem assim tão aristocráticos”, diz Heloísa.

O modernista foi o homenageado da Flip 2015 e, ano passado, a homenagem da festa foi para Ana Cristina Cesar, uma das autoras de 26 poetas hoje. Ambos autores gays, que não foram assim tratados pela linha curatorial do evento. “Não sei por que tem essa proteção toda com os dois, sempre tem essa nuvem em relação ao Mário de Andrade e à Ana Cristina Cesar. Há centenas de teses sobre a Ana Cristina Cesar, muitas feitas por mulheres ou por homens gays. Mas são teses que falam do mistério, dessa coisa de não poder dizer. É sempre a manutenção do segredo, é engraçado isso. Ninguém chegou com um ‘peraí, vamos dizer o que tem aqui’. É engraçado que ninguém tenha chegado para analisar tecnicamente a poesia dela, É sempre o jogo de espelhos e o pudor. O lado gay do Mário de Andrade foi produtivo. Se ele não fosse gay, não tinha feito tanta coisa. Ele tinha uma sensibilidade enorme para o que estava fora da curva. A pele dele você encosta e dói. Ele foi buscar na música, na medicina… O Macunaíma, por exemplo, é uma mistura de sintomas. Não é um olhar masculino que formaliza as coisas, e a dor do Mário é a coisa que mais me apaixona nele. O Lima Barreto veio para a Flip esse ano por uma demanda, a demanda de que não havia escritor negro na festa. Não poderia ser um outro branco o homenageado. É um momento estratégico para a pauta.”

Após quase duas horas de entrevista e quando estou prestes a desligar o gravador, Heloísa me olha e provoca: “Já acabou? Mas quase não falamos de literatura…”. “Mas falamos, sim, e muito”, respondo. E, concordando ou não, falamos da literatura no meio do redemoinho onde estamos posicionados hoje. Foi quando contei que soube que, num seminário recente, ela falou que não era bem teórica da literatura, e sim “uma barraqueira”. Ela ri com a lembrança e solta: “É isso mesmo o que sou. Levei tanta porrada, que nem ligo mais. Não tenho problema em ser contestada”.