Na redação de um jornal, a gente conta os dias pelas histórias. “Você lembra daquele dia em que...”, perguntamo-nos uns aos outros. É um lugar sem janelas, sabe? Sim, a redação. O sol não entra. Eles dizem que, quando menos se espera, vinte anos correram e você permanece ali levando ordens de um mesmo chefe, a ver estagiários sucederem uns aos outros.

Eles têm tantas histórias (muitas perdidas), e, com certeza, mais de vinte anos lá. Na redação. Editores, repórteres, repórteres especiais e também motoristas e contínuos. Ombudsman não há mais; aposentaram o velho de cabeça afiada que dava dor de cabeça por “não elogiar nunca”. Depois colocaram uma figura lá que só fazia aplaudir.

Não passei, eu, vinte anos na redação; foi apenas um ano e meio. Escrevia como estagiário no caderno de economia em um jornal impresso do Recife. E, bem, foi inevitável. Assim como os mais velhos, contei os dias pelas histórias. São poucas, se comparadas às deles. Mas são histórias. E ainda meço aqueles dias de jornal por elas.

Na universidade, a gente conta os dias pelos dias que faltam para o fim. Quando chegou a hora de apresentar um pré-projeto para o trabalho de conclusão de curso, TCC, veio a pergunta: “Que porra eu vou escrever?”.

Decidi pelo que vi, vivi e ouvi. Cheguei a pensar em um negócio numérico e “entrevistativo”, sabe? Na prática não rolou. Eu estava no fim da graduação, casei e adotei um cachorro. Talvez você não entenda, mas tudo isso fez o trabalho pedir sentido afetivo, entrar em sintonia, ter uma utilidade muito maior que a de entregar algumas umas folhas para ganhar um diploma.

Por isso escolhi crônicas. Quando cresceu o desejo de sair do jornal, precisei, por impulsos obscuros, deixar meu texto maior, mais elaborado. Criativo, talvez. Ir além da feitura industrial de matérias.

Foi daí que surgiu um TCC de treze crônicas sobre a redação, a universidade e alguns textos à guisa de “perspectivas” – todas sombrias.

***

São 01h01 da manhã. Estou quase caindo em cima do teclado. Não vou buscar qualquer definição do que é uma crônica. Só vêm à mente algumas palavras que Jorge Luís Borges dissera em entrevista à Veja nos idos de 1970. Detestava, ele, o jornalismo porque este “escamoteia e contamina a literatura”. A crônica, em verdade, caminha no limiar entre ambos.

Não sei se é cilada para a literatura. Talvez seja. Reportagens levam, quando muito, alguns meses para serem concluídas, enquanto obras literárias, em geral, precisam de anos para sair. O que posso te dizer com segurança é que esse tom literário de algumas reportagens, furto estético que o jornalismo faz à arte de Borges, pode ser uma forma de protesto (consciente ou não) contra esse ritmo industrial e empobrecedor que as redações vivem cotidianamente. É uma forma de injetar vida.

A literatura (ou “literatura”? Não sei) deu a algumas formas de jornalismo sobrevida indefinida. São muitas as crônicas que, unidas, viraram coletâneas. Livros. Não morrem mais ao pôr do sol.

***

Eu tinha o gênero de texto, tinha o objetivo, tinha o prazo (apertadíssimo).

De saída, as crônicas tinham esse cheiro forte de sei lá o quê, e esse tom ácido, que veio sem ser chamado. Ele existe em nós – estudantes de jornalismo, jornalistas. Mesmo. Cresce ao lidarmos com causos de perigo, constrangimento, alguma humilhação, machismos, professores loucos, baixos salários, demissões. O ar de lá (da redação, isso) não circula porque, porra, não tem uma única janela aberta. É foda. Nossos corpos criam gosmas ácidas (ou forte sequidão, depende, não posso explicar agora) para sobreviver naquele ambiente que, mesmo com coisas engraçadas, é insalubre sim, senhor. E não creio ser surpresa eu dizer agora que a gosma também encontrava morada nas histórias da universidade. Pois é.

Tem gente boa, tem sim. Mas seria Poliana demais se me detivesse muito neles. Não era meu desejo. Queria dar asas às cobras. Livrar-me desses pesos é uma forma genuína de afeto. Por mim e por eles.

O primeiro texto que escrevi, meu deus, parecia mais artigo opinativo. Mas a acidez estava lá. Falava sobre um pobre editor pressionado por seus subordinados, incapaz de desafiar a chefia por medo da demissão. Uma metáfora louca com partes do corpo humano (o editor era o pescoço onde palavras ficavam travadas).

Testei poucas diferentes formas de narrar. Escrevi um quase-roteiro de cena de filme, uma transcrição de áudio. Além delas, as tradicionais em primeira e terceira pessoas, crônicas-diálogos, várias em uma só. Todas entraram no trabalho.

Aqui devo te dizer que a maior parte das histórias não foi protagonizada por mim. Posso tê-las presenciado ou tê-las ouvido com detalhes. Se tornaram minhas quando as conheci, as reconstruí em mim e as narrei. É assim que se faz jornalismo, no fim das contas – um ouvir, às vezes ver e sempre reconstruir um fato.

Talvez, não sei, todas as profissões enumerem os dias pelas histórias. A diferença é que, no jornal, nós as contamos como ofício legítimo. Histórias que derrubam políticos, salvam vidas. Causos que, muitas vezes, despertam nojo em quem as escreve. Estes me interessaram em especial porque são ícones do estado de derrotismo que prevalece naquele ambiente da redação. Cada vez mais sem leitores por conta da internet e ainda reféns do jogo político-econômico, os jornais impressos parecem estar a caminho de seu próprio funeral.

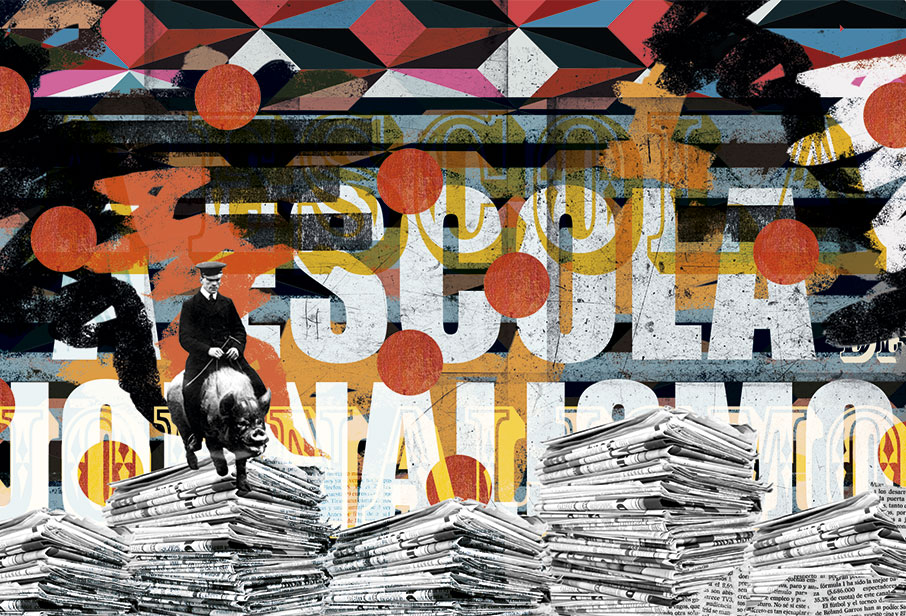

Ao cabo, os treze textos viraram carne. Batizei o conjunto de A escola de jornalismo – homônimo ao livro que Joseph Pulitzer escreveu para tentar estabelecer as bases do ensino universitário da profissão, no início do século 20. Foi um dos primeiros livros que li na graduação. Seu nome simboliza uma formação que é minha e só minha, mas que ecoa em muitos jornalistas.

Espero que você tenha entendido. Não tenho qualquer pretensão professoral. Meu intuito é contar histórias.