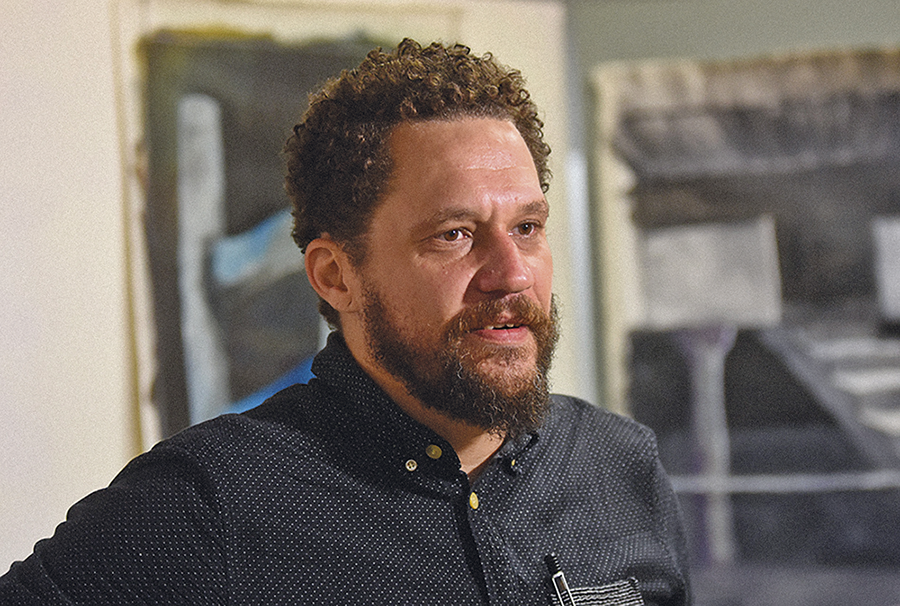

Doutor em ciências sociais pela PUC-SP e professor no curso de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Acácio Augusto atua como pesquisador nas áreas de teoria política contemporânea e segurança internacional. Referência importante nas lutas anarquistas e antifascistas, Acácio tem defendido, em trabalhos acadêmicos e em intervenções na imprensa e nas redes sociais, a importância de questionarmos se a ascensão eleitoral da extrema direita no mundo é de fato um fenômeno “antidemocrático”, ou, ao contrário, se as expressões vitoriosas desses grupos não são a forma como as democracias se realizam no presente.

É certo que a história não se repete da mesma forma. Entretanto, manifestantes antifascistas (antifas) vêm alertando, ao longo das últimas décadas, que o fascismo não foi exterminado no pós-guerra. Apesar da derrota militar em 1945, ele seguiu permeando a política das democracias liberais. Hoje, quando políticos autoritários de extrema direita acusam anarquistas de serem terroristas e inimigos da Nação, Acácio Augusto reafirma seu compromisso com as lutas anárquicas, com a revolta das pessoas comuns e anônimas que resistem aos aparelhos de captura do Estado e do Capital.

Ao longo da entrevista a seguir, conversamos sobre o novo livro organizado por ele, Antifa: Modo de usar (Hedra e Circuito), que reúne ensaios, textos e entrevistas de pensadores contemporâneos do anarquismo e do antifascismo. Falamos também de suas pesquisas acadêmicas, das possibilidades de leitura do acontecimento Junho de 2013 e, em especial, sobre as buscas por uma vida militante, capaz de instaurar uma cultura libertária no mundo.

Acácio, você e o cientista político Matheus Marestoni escreveram o prefácio da tradução brasileira de Antifa: O manual antifascista (Autonomia literária, 2019), do historiador Mark Bray, um dos organizadores do movimento Occupy Wall Street. Além disso, você acaba de organizar uma coletânea intitulada Antifa: Modo de usar, que reúne textos de importantes pesquisadores do anarquismo e do antifascismo, entre eles o próprio Mark Bray. É possível afirmar que, em oposição à ascensão da extrema direita no mundo, estamos presenciando a rearticulação transnacional do movimento antifa?

Não diria que se trata de uma rearticulação transnacional. Os grupos antifa estão atuantes há décadas, em diversas partes do planeta. Do ponto de vista do tamanho e da capacidade de intervenção, as coisas não mudaram tanto. O que há de novo é uma maior atenção a essas formas de atuação e crítica social, devido aos ganhos de visibilidade de um neofascismo que se manifesta em lideranças políticas como Viktor Orbán, Donald Trump, Jair Bolsonaro, entre outros, assim como na sociedade de maneira geral. Mas é importante lembrar que os grupos, indivíduos e associações da antifa contemporânea não vinculam o fascismo apenas à experiência histórica de governos autoritários europeus do entreguerras, identificando a sobrevivência de condutas fascistas em atos de supremacistas brancos, em práticas misóginas e LGBTQIfóbicas e em certa idealização do passado que reanima nacionalismos e desejos de ordem. Costumo dizer que essas ações antifa, iniciadas por grupos anarquistas e na contracultura na década de 1970, possuem a pertinência de alertar que o fascismo não foi derrotado com a vitória militar dos Aliados contra o Eixo, em 1945. Para esse modo de vê-lo (e combatê-lo), o fascismo não é uma aberração do poder, mas uma possibilidade sempre posta pelas sociedades modernas. Como observou Michel Foucault a respeito do fascismo e do estalinismo (em O sujeito e o poder), ambas as formas de poder “utilizam e expandem mecanismos já presentes na maioria das sociedades. Mais do que isso: apesar de sua própria loucura interna, utilizaram amplamente as ideias e os artifícios de nossa racionalidade política”. Por isso, é preciso lembrar que o fascismo está aí, em nossas sociedades democráticas e capitalistas; ele não deve ser discutido, mas combatido, destruído.

Você poderia falar um pouco sobre a história do movimento antifascista contemporâneo e sobre como essas lutas se desenvolveram no Brasil?

No Brasil, as ações antifa também se iniciam a partir dos movimentos de contracultura. Desde os anos 1980, grupos que se autodenominam anarcopunks começam a questionar, primeiramente dentro do próprio movimento punk, as condutas machistas, sexistas e homofóbicas. Com o tempo, criam-se coletivos que procuram interlocução com movimentos de minorias que, assim como os punks, são alvos de violência por parte de grupos neonazistas ou nacionalistas, além das violências regulares da polícia, que conta com ex-integrantes desses grupos em suas fileiras. Essa interlocução reflete na participação dos punks em manifestações de rua e na produção e troca de materiais como panfletos, eventos culturais etc. Daí surgem iniciativas como o A.C.R. (Anarquistas Contra o Racismo), com núcleos de atuação em várias cidades do Brasil, e ações específicas como o combate à xenofobia contra migrantes nordestinos na cidade de São Paulo. Essa história está contada no livro Antifa: Modo de usar, com textos do próprio movimento. Hoje, ser antifa é uma premissa elementar de qualquer libertário e implica ser anticapitalista e antiautoritário. Além disso, muitas das ações do movimento anarcopunk seguem ocorrendo, como as Jornadas Antifascistas, iniciadas no começo deste século em reposta à morte por espancamento do instrutor de cães Edson Néris da Silva, que estava com seu namorado na praça da República, em São Paulo, quando foi atacado por um grupo de skinheads. Muitos militantes e pesquisadores contemporâneos iniciaram sua relação com o tema a partir das ações dos anarcopunks. A atual situação de uma extrema direita que ocupa cargos no governo e age desavergonhadamente comprova que os alertas do movimento estavam certos.

Você faz parte do nu-sol (Núcleo de Sociabilidade Libertária), uma associação de pesquisadores que têm como foco temáticas relacionadas ao anarquismo. Quais foram as principais atividades do núcleo nesses mais de 20 anos? E como vocês têm respondido às reiteradas tentativas de cooptação dos termos “libertário” e “anarquia”?

Que bom que você perguntou do nu-sol. Ele existe desde 1997. Das pessoas que fazem parte desde o início estão Edson Passetti, coordenador do núcleo e professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP, que abriga o núcleo, Salete Oliveira, que também foi professora no Programa e hoje está aposentada, e Lúcia Soares, que fez sua formação como pesquisadora do núcleo e hoje é professora em outras instituições. Eu entrei no nu-sol em 2002, quando era estudante de graduação em ciências sociais na PUC, e fiz toda minha formação como pesquisador do núcleo, que integro até hoje. O nu-sol fez e faz muita coisa. O Seminário Internacional de Abolicionismo Penal, realizado em 1997 sob a coordenação do Passetti, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), apresentou ao país as discussões sobre abolicionismo penal, iniciadas alguns anos antes numa pesquisa sobre violência contra crianças e jovens no Brasil. Essa pesquisa e esse evento são as procedências mais marcantes do nu-sol. Desde então, há uma produção gigantesca e contínua de intervenções e textos, que podem ser consultados no site. Recentemente, a editora Hedra lançou o livro Ecopolítica (2019), que sintetiza diversas análises que atravessam nossos trabalhos. Sobre a segunda parte da pergunta, não fazemos nada para responder às tentativas de captura. As práticas do nu-sol são bastante afirmativas. Acompanhamos o que se faz, estabelecemos conversações com quem achamos interessante, nos colocamos em combate contra o que nos parece urgente. Não nos apartamos, mas estamos mais preocupados em afirmar diferenças, dentro daquilo que o Passetti chama de “ética libertária dos amigos”, que deriva de algumas análises encontradas em Max Stirner, Friedrich Nietzsche e Michel Foucault. A nossa prática regular, que resiste mesmo em condições adversas, já é uma barreira bastante sólida a essas capturas que se dão tanto à direita quanto à esquerda. Seguimos na revolta, então não nos ocupamos dessa tecnologia moderna de governo de uns sobre os outros que é a política, a não ser como objeto de análise crítica.

O livro Antifa: Modo de usar faz parte da Coleção Ataque, que, como você escreve, “irrompe sob efeito de Junho de 2013”. Quais parâmetros orientam a coletânea organizada por você e a coleção de maneira geral? Na sua leitura, como 2013 se insere na história das lutas sociais no Brasil?

Junho de 2013 foi um acontecimento. E como tal, é irredutível a análises interpretativas. Prova disso é que a variada e volumosa produção sobre o tema, em geral, revela mais sobre o intérprete do que propriamente sobre o acontecimento. Nesse sentido, tomando “acontecimento” na acepção de Foucault, como irrupção de uma singularidade única, 2013 — que não é só junho e não aconteceu só no eixo SP-Rio — guarda certa proximidade com o acontecimento 1968. Se isso faz sentido, o que interessa então são seus efeitos. 2013 foi uma insurreição que produziu transformações irreversíveis em diversos níveis da vida social, política e subjetiva no Brasil. É evidente que tal acontecimento pode ser pensado num contexto planetário, na chave das diversas revoltas de rua que, desde a Grécia em 2008, pipocam de forma intermitente até hoje. A Coleção Ataque se inicia com a publicação de 2013: Memórias e resistências, de Camila Jourdan. Trata-se de um escrito que lida tanto com essa dimensão do não representável em um acontecimento, quanto com análises libertárias que desviam e enfrentam as capturas e reações conservadoras, à esquerda e à direita, de um ato insurrecional. Se o livro é marco zero da coleção, não é porque publicamos apenas textos sobre 2013, e sim porque queremos captar efeitos que passam pelas práticas anárquicas, por práticas de resistência que colocam o corpo e suas certezas para jogo. Para caracterizar o Brasil desses últimos anos, tomo emprestada de Dostoiévski uma expressão de Os demônios: “tristeza cívica”. Nesse sentido, ainda que não seja uma coleção exclusivamente de autores anarquistas, buscamos práticas contemporâneas que ataquem, muito mais do que reajam ou se percam na lamentação de que tudo está perdido.

Você tem defendido que as políticas de segurança são a arena na qual a luta entre fascismo e antifascismo se desenvolve no século XXI. Sendo assim, é possível entender essa metamorfose contemporânea do fascismo como uma das faces da democracia liberal, ou das “democracias securitárias”, como vocês do Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento (Unifesp) têm escolhido chamar?

O neofascismo que vemos hoje não emergiu como ruptura. Muitos elementos dos atuais governos de extrema direita já estavam presentes nas políticas institucionais e nas formas de exercício da cidadania desde os anos 1970. É nesse ponto que as atuais pesquisas do LASInTec localizam o que nomeamos como “democracias securitárias”. Na medida em que não há mudança de regime e as instituições democráticas, com seus freios e contrapesos, seguem em funcionamento (seja da maneira que for), o autoritarismo se exerce por uma colonização da política pela segurança. Isso ocorre tanto em intervenções de cima para baixo, através do acionamento das polícias, medidas de exceção e forças armadas; quanto de baixo para cima, com a participação assujeitada das pessoas nos dispositivos de monitoramento, e até mesmo na composição do que chamamos no nu-sol de “cidadão-polícia”, o cidadão formado na cultura do castigo que carrega em si o éthos policial.

No seu texto Lutas anarquistas hoje: Entre a utopia e as heterotopias, você defende que a liberdade não é um valor, nem um princípio moral, mas uma prática. Para você, enquanto anarquista, o que é produzir uma vida que corresponda ao que Foucault definiu, em seu derradeiro curso, como “vida militante”? Por último, mas não menos importante, como dar forma à impaciência da liberdade e instaurar uma cultura libertária?

Essa pergunta não pode ser respondia sem o risco de soar prescritiva. Afinal, dizer “como fazer” não corresponde ao conjunto de práticas anarquistas que eu e o Passetti nos referimos num livrinho publicado pela editora Autêntica, Anarquismos e educação. Começo então por algo que essa vida militante não é. Ela não é esse ativismo contemporâneo que organiza as identidades por autodeclaração. Isso faz, especialmente na arena das redes sociais digitais, com que qualquer pessoa se declare pertencente a uma identidade política e nela se feche como num bunker, defendendo-se e atacando as alteridades que encontra. Hoje, os próprios governos institucionais sobrevivem desse tipo de ativismo. Essa é uma das vias para compreender por que, após vencer eleições, muitos governos seguem em campanha por meio de seus ativistas. Isso é o extremo oposto do que Foucault vai chamar de “militantismo”. Na penúltima aula do curso A coragem da verdade, em 21 de março de 1984, Foucault oferece uma imagem muito poderosa: a ideia de uma “militância em meio aberto”. Cito-o: “É uma militância em meio aberto no sentido que pretende atacar não somente este ou aquele vício, defeito ou opinião que este ou aquele indivíduo poderia ter, mas igualmente as convenções, as leis, as instituições que, por sua vez, repousam nos vícios, defeitos, fraquezas, opiniões que o gênero humano compartilha em geral. [...] Um militantismo aberto, universal, agressivo, um militantismo no mundo, contra o mundo”. E aqui falo eu: um militantismo que, por meio da ação direta, atue como revolta. Eu vejo a atuação de um militantismo que dá forma à impaciência da liberdade na ocupação de espaços convertidos em centros sociais e moradias coletivas, nas ações de autodefesa de grupos anarco-queer e fantifa [feministas antifascistas], nas formas de sexualidades dissidentes que não confundem emancipação com demandas por reconhecimento, na tática black bloc, nos grupos do movimento negro que compreendem a máxima do rapper Djonga: “fogo nos racistas!” etc. São ações que não reconhecem a pacificação da política de negociação e, por isso, fatalmente são acusadas de radicalismo. Eu gosto muito de uma imagem que o Matheus Marestoni propõe na dissertação de mestrado dele sobre Junho de 2013, quando diz que os black blocs, ao retirarem as pedras portuguesas das calçadas para resistir às investidas das tropas de Choque da PM, estavam levantando a poeira dos mais de 500 anos de pacificação dos “selvagens” desta terra.