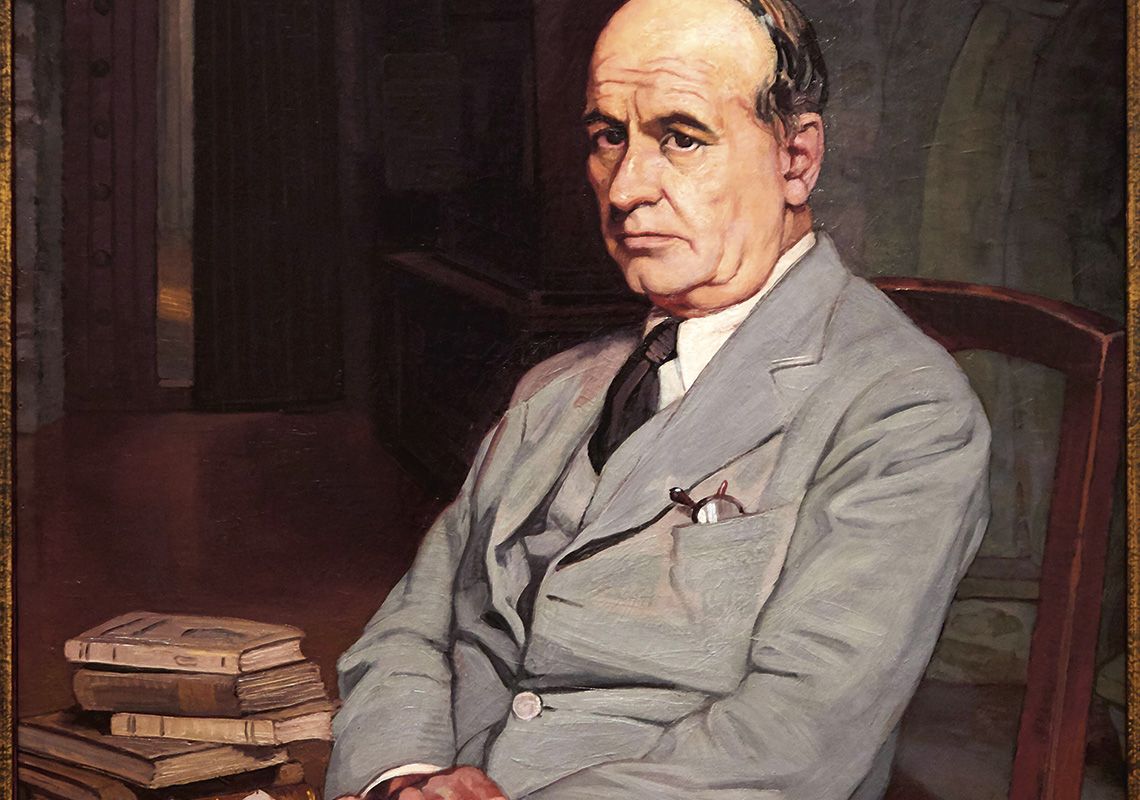

Naquela Espanha do último terço do século XIX, que se havia enviado Julián Sanz del Río com uma bolsa de estudos à Alemanha, para trazer a filosofia mais avançada do momento. Mas ele regressou como propagandista de uma figura de terceira categoria como K.C.F. Krause, conforme denunciou Marcelino Menéndez Pelayo, em sua História dos heterodoxos espanhóis. Assim, o surgimento de José Ortega y Gasset, nomeado como “filósofo” no país dos “pensadores” desde o início, constituiu um marco.

O alemão, língua e causa grandemente amadas por parte da elite espanhola, era lido através das traduções francesas. Ortega podia se orgulhar do contrário. Como Julián Marías sustentava de seu mestre, nesta Espanha árida, Ortega y Gasset se configura como uma luz que vem, pela primeira vez, desde o século XVII, restabelecer a relação com a filosofia propriamente dita. Para Ortega, a questão não era se existiam ou não filósofos na Espanha, mas conseguir falar em chave filosófica.

Pertencia, além disso, a uma família caciquista e liberal de Rianxo, por parte materna, contra a qual o futuro galeguista Alfonso Rodríguez Castelao havia tido que criar seu próprio mundo anticaciquista e conservador. Um conjunto de paradoxos que nunca desaparecerão na vida do próprio Ortega, como se verá em sua atitude política na época republicana e no franquismo, repleta de ambiguidades calculadas.

Ortega estava atualizado, pontualmente, sobre o que se fazia na Europa. Sirva como exemplo a sua recepção de Sigmund Freud e da psicanálise. Em 1911, José Ortega y Gasset havia feito eco do freudismo, quando estudava em Marburg, num artigo em que pretendia divulgar a teoria psicanalítica. Entre 1922 e 1934, começam a ser traduzidas e editadas as obras completas de Freud, na Editora Biblioteca Nueva, com prefácio de Ortega. Este parece se haver inclinado a apresentar a psicanálise só por curiosidade, embora, colateralmente, sua atitude divulgadora tenha permitido a popularização do discurso freudiano na Espanha. Essa aceitação se beneficiava da crença precedente e generalizada de que os sonhos “significam algo”, que nos enviam uma mensagem ou um aviso sobre o futuro. A acolhida de Freud por Ortega teve grande importância, como o demonstra que o surrealista Salvador Dalí o lesse na edição que o filósofo prefaciasse.

A obra de maior sucesso de Ortega, A rebelião das massas, saiu como livro em 1930. Originalmente, tratava-se de uma série de artigos de imprensa, publicados entre 1926 e 1929. Ortega fazia análises de alcance ensaístico, que ainda hoje mantêm a sua atualidade, sobre a técnica, o homem massificado, as elites, a especialização etc. O sucesso do volume surpreendeu o autor. Julián Marías via nele e em seu sucesso um sinal da incompreensão que o cercava. As pessoas, sem terem assimilado a obra, pensavam que se tratava de uma coisa, quando se tratava de outra. Como Gustave Le Bon havia aventurado em sua Psychologie des foules (1895), o medo dos estados modificados de consciência era gerado pelas massas. Nas mãos de Ortega, parecia que as massas alcançavam seu furor e paixão, que vinham de sua participação nos acontecimentos políticos. Tornou-se um leitmotiv, uma frase vazia, que se enchia de conteúdo, ao calor das circunstâncias. A incompreensão de A rebelião das massas indicava não apenas níveis básicos de leitura, mas um grande equívoco. O equívoco sobre sua proximidade com os pensadores mais sociais alcança até a revista anticolonial Maghreb, patrocinada pelo neto de Karl Marx, Robert-Jean Longuet, que o incluiu em sua equipe. Evidentemente, Ortega seria o primeiro a se surpreender com esse pertencimento a uma causa com a qual, necessariamente, não se identificava. Mas ele se deixava querer.

Na prática, Ortega não era um filósofo no sentido estrito, embora em seu livro sobre Kant, Hegel, Dilthey nos entrega páginas interessantes sobre sua evolução nesse campo. Ele passou de um kantismo inicial ao diltheysmo final. Expressava isso claramente, apontando que havia perdido muito tempo até descobrir Dilthey. Sobre Dilthey, Ortega reconhece, em 1933, em um artigo publicado na Revista de Occidente, que não conhecia sua filosofia anteriormente e que, quando esteve em Berlim, em 1906, não se falava dele de forma alguma. Reconhece os paralelos entre a obra de Dilthey e a sua própria — diz “sentir-se dentro” — e lamenta não ter tido conhecimento da filosofia diltheyana até esse momento. Ele também aponta as diferenças entre sua filosofia vital e a filosofia da História do autor alemão. Ortega y Gasset se agarra a uma só frase de Dilthey, talvez captada de passagem, que reconhece como única, para dar essa dimensão “prática”, “experiencial” ou “empirista” ao seu próprio pensamento, abandonando toda ortodoxia kantiana, que, retrospectivamente, lhe pareceu um desvio de seus objetivos. Ortega, portanto, estava muito atento à questão metodológica, que o inquietava. Daí sua aposta em Dilthey.

Isso significava o reconhecimento da importância da filosofia da cultura. De fato, a partir da Revista de Occidente, a publicação seriada que Ortega havia lançado, promoveu a tradução de Johan Huizinga e Leo Frobenius. Na Espanha, Johan Huizinga teve uma especial significação, já que foi promovido por Ortega, que recolhia e dava seguimento a tudo o que, com a marca do organicismo, decadentismo e vitalismo, procedia da cultura centro-europeia. Huizinga não era uma exceção, pois sua obra, mais de filosofia da cultura do que de historiador propriamente dito, já que não empregava fontes primárias nem atuava como historiador de campo, combinava muito bem com as teorias da decadência ocidental que começam em E. Gibbon e chegam até O. Spengler.

Ortega acolherá na Revista de Occidente um capítulo de O outono da Idade Média, de Huizinga, sobre a vida bela na Idade Média. E também a tradução completa do livro de Huizinga, feita por José Gaos, em 1930, para a mesma editora da revista. Além disso, em 1934, em plena República, Johan Huizinga proferiu quatro palestras na Universidad Internacional de Verano de Santander, que havia sido criada como um dos elementos principais pela Junta de Ampliación de Estudios, onde se reuniam, sob a tutela do Estado, os intelectuais mais avançados da Espanha. Por sua vez, Ortega havia sido convidado por Huizinga para visitá-lo em seu país, o que ele fez.

O caso de Leo Frobenius também se enquadra nessa lógica. Seus estudos sobre o paideuma africano combinavam muito bem com as teorias civilizatórias em ascensão. A ideia de “civilização” ia em paralelo à de “raça”, nesses anos 1920. Não era o caso da “cultura”, que ocupava um segundo plano. Frobenius, que havia realizado numerosos trabalhos sobre a essência das culturas africanas, percorria o continente africano de um lado a outro, apropriando-se (alguns dizem, espoliando) de elementos materiais que fornecia aos museus etnográficos alemães. Na Espanha, na mesma época, o máximo que se conseguia nesse campo era descobrir a transposição africana através de Leo Frobenius, divulgado por Ortega y Gasset também na Revista de Occidente, desde o número três, de 1923. Assim como fez com Huizinga, ele publicaria O Decameron negro de Frobenius em forma de livro, em 1925, numa coleção intitulada “Musas lejanas: mitos, cuentos y leyendas” (Musas distantes: mitos, contos e lendas), que conteria outros livros sobre o Egito e a China. Frobenius e seu colecionismo sobre a África, além de suas teorias, estavam muito distantes da experiência etnológica parisiense, e mesmo suas inclinações direitistas, e depois nazistas, estavam muito distantes do esquerdismo do grupo surrealista voltado para o negro. Na Espanha, a tradução do livro de Frobenius foi ilustrada com um motivo inspirado no expressionismo alemão por Francisco Bores, um artista eclético da escola espanhola de Paris. Frobenius atribuía um papel central na dialética das civilizações às culturas negras, teoria que mais tarde foi herdada por figuras tão contraditórias como o socialista Léopold Sédar-Senghor, quando o incluiu entre suas fontes de inspiração para a ideia de “negritude”, e a nazista Leni Riefenstahl, cineasta preferida de Hitler, que, após ser absolvida nos julgamentos de Nuremberg, se dedicou a exaltar a cultura apolínea dos esculturais dinka. A Frobenius, aliás, deve-se certamente a descoberta por Ortega dos “espanhóis do Níger”, em referência aos mouros andaluzes que conquistaram Tombuctu.

CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA

Venda avulsa na Livraria da Cepe