Fui estudante de intercâmbio. Tinha 16 anos e, se fosse selecionado, terminaria meu curso secundário nos Estados Unidos.

Além de um teste escrito e de uma entrevista, tive de preencher um formulário. Certamente me excedi no meu amor pelo sertão do Ceará, onde sempre passava férias, pois me enviaram para o que mais poderia se parecer com minhas descrições: uma região rural no Meio-oeste dos EUA. A cidade de cerca de mil habitantes era cercada de plantações, principalmente, de milho.

Outro formulário, já depois de feita a seleção, procurava conhecer melhor o estudante: que línguas tinha estudado? Que esportes tinha praticado?

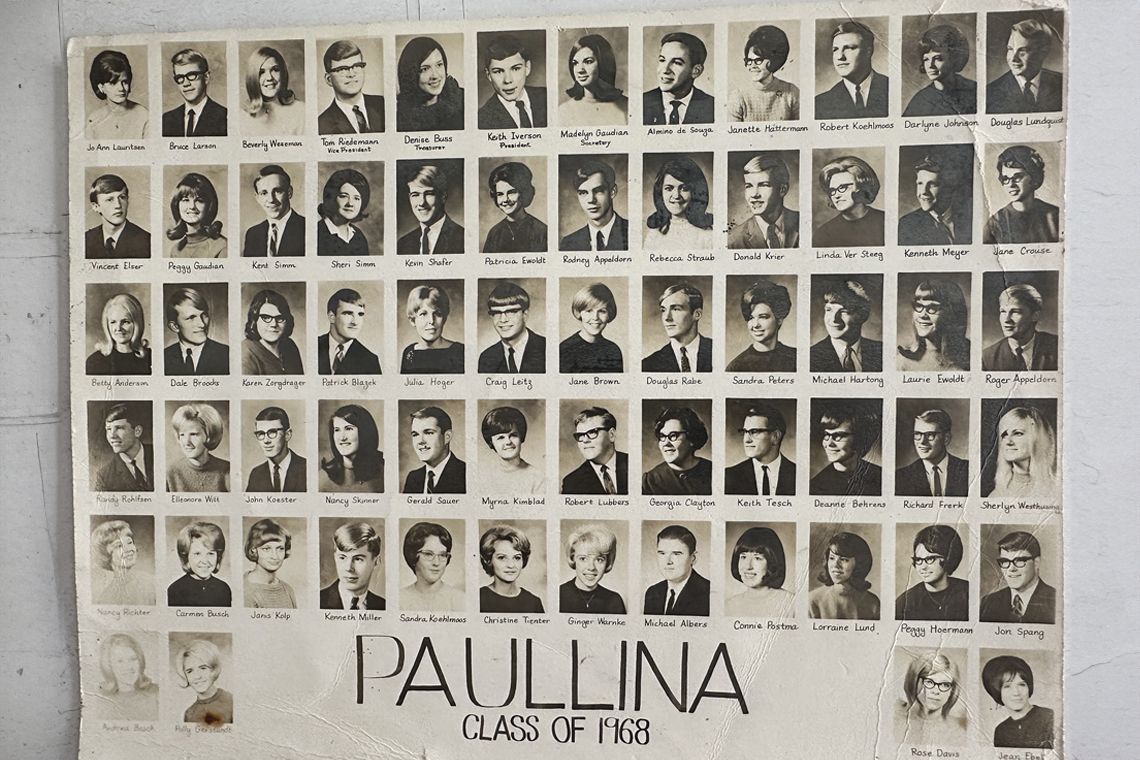

Se a pergunta tivesse sido que línguas fala, eu talvez me limitasse ao português. Mas estudado, várias. Me comunicava em inglês, arranhava o francês de ginásio, tinha dois anos de latim, e três anos e meio de alemão, que de pouco tinham servido. Foi o suficiente para que a principal manchete do jornalzinho da cidade fosse a de que “o estudante estrangeiro ( só havia um ) é poliglota”.

Imediatamente recebi o convite de um senhor alemão para um dia de pesca no Lago Okoboji. Como é melhor pescar em silêncio, bastou concordar com tudo que ele dizia para que espalhasse que meu alemão era perfeito. Se alguém mais tentou falar comigo na língua de Goethe, concluiu que tive uma crise de amnésia.

Que esportes? Péssimo jogador de futebol. Não havia outro. Então, futebol (soccer, o nosso futebol, e não football, o deles). Não era praticado na escola. Por isso, fui escalado pelo treinador para dar uma aula. Sucesso absoluto. Correr com a bola próxima ao pé eu conseguia. Para os outros potenciais jogadores, uma novidade. Então passamos à segunda etapa. Dois times e um jogo. Fui atropelado pelos jogadores que jogavam soccer ao estilo de football. Veio uma surpresa: o treinador me incluiu no time de futebol americano, um magrelo frágil e baixinho ao lado de jogadores altos e corpulentos. Ele havia descoberto que eu tinha uma habilidade especial, a de qualquer brasileiro. Ficava sentado num banco esperando a oportunidade de dar um chute. Em algumas ocasiões, o time ganhava um ponto extra se um de seus jogadores chutasse a bola entre dois “canos” por cima das traves. Tornei-me um kicker, chutador de plantão.

No atletismo, se eu corresse mais de 100 metros perderia o fôlego e chegaria em último lugar. Mas eis que o treinador descobriu que, nos 100 metros, eu era veloz. Foi minha maior glória daquele ano. Disputei pela escola o campeonato regional, tive ao longo das corridas uma torcida apaixonada e ganhei uma barra dourada para colocar no casaco do nosso time, os panthers, um êxito com as meninas.

Outra glória foi a escola inteira sair ao pátio para me mostrar a neve, que eu via pela primeira vez e tive de me habituar a enfrentar quase à altura do joelho no auge do inverno.

Um ano turbulento, discussões e protestos sobre a guerra no Vietnã. Num passeio pelo campus da Universidade de Iowa, eu e um grupo de amigos fomos abordados pela polícia: não podíamos ficar na rua. Martin Luther King havia sido assassinado. Parando num restaurante numa viagem com minha família, assistimos pela TV ao noticiário sobre outro assassinato: o de Bob Kennedy.

Eram os anos de 1967 e 1968. “Lucy in the Skies” rolava nas universidades. Fui convidado para uma festa do ácido. A única exigência era que nos vestíssemos com roupas coloridas, chamadas de psicodélicas. Nem cerveja foi servida, pois não tínhamos idade. Quanto ao LSD propriamente dito, eram cubos de açúcar.