Pasmem: houve um tempo em que alguém podia se tornar famoso, da noite para o dia, por causa de um livro de poesia.

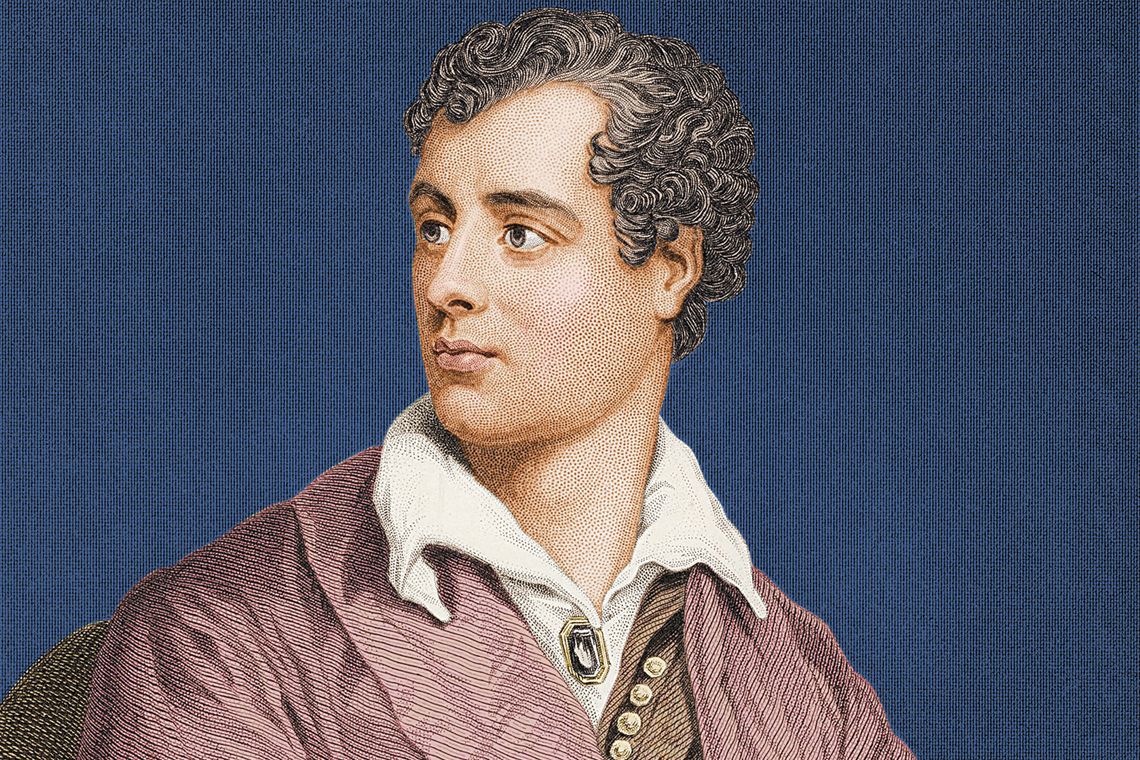

Difícil imaginar tal proeza num tempo como o nosso, em que a arte verbal chamada poesia perdeu, em grande parte, sua relevância na vida das pessoas – ou ao menos na da maioria. Esse foi o caso do jovem aristocrata inglês George Gordon Byron, então com 24 anos, numa manhã de 12 de março de 1812. O livro chamava-se Peregrinação do Infante Harold (Childe Harold’s Pilgrimage) e, ao ser lançado, “viralizou”, causando uma comoção literária e social na Inglaterra georgiana. Criava-se ali, ao mesmo tempo, o mito do “herói byroniano”– uma figura bela, rebelde, sedutora, desencantada com o mundo, orgulhosa, marcada por um passado nebuloso e, acima de tudo, transgressora. Ou seja, muito parecida com seu próprio autor. Byron era alçado à fama instantânea, tornando-se o primeiro grande fenômeno pop da literatura mundial: convidado constante para salões e festas, cobiçado por editores e aristocratas, por jovens leitores e sobretudo leitoras, traduzido para vários idiomas, incensado pela crítica e seguido pelos fofoqueiros de plantão. Inclusive pelas autoridades. Os anos dourados ingleses acabam quando ele se exila em 1816, por envolvimento em vários escândalos (acusações de sodomia com a esposa, rumores de relacionamento incestuoso com a meia-irmã) e para fugir de credores. De celebridade literária a pária social, Lord Byron viu-se “cancelado” pela mesma sociedade que antes o idolatrava. Os salões que outrora o recebiam fecharam suas portas, e até amigos próximos o abandonaram. Nunca mais irá pôr os pés em Albion.

Escrito em 694 estrofes spenserianas (com nove versos cada, todas rimando ababbcbcc), o longo poema narrativo “Childe Harold” misturava diário de viagem (Portugal, Espanha, Grécia e Albânia) com crítica social e digressões filosóficas e existenciais. Tudo sob o olhar de um narrador melancólico e errante. Nascia ali uma voz poética poderosa, que captava o espírito turbulento da era napoleônica e de uma juventude desiludida com o Velho Mundo. Alguém cuja vida-e-obra ressoaria de Goethe a Nietzsche, de Mary Shelley e Pushkin, passando por George Sand e Virginia Woolf, Baudelaire e Ezra Pound – a lista é interminável. Sua vida fascinante – tão rocambolesca que daria uma minissérie de três temporadas – acabou ofuscando sua produção. Destaque absoluto para Don Juan, escrito entre 1819 e 1824, um tour de force que ele não pôde terminar, pois morreu de tifo enquanto lutava pela libertação da Grécia (!).

Se seu impacto global é difícil de medir, no Brasil sua influência foi incontestável: moldou românticos como Álvares de Azevedo e Castro Alves, Sousândrade e Cruz e Souza, permeou a prosa de José de Alencar e Machado de Assis. O “byronismo” – que quase sempre ofereceu uma leitura superficial de sua obra – chegou a ser moda intelectual por aqui. Byron e o “byronismo” entraram em declínio no Brasil a partir de 1870, quando o Parnasianismo e o Realismo repudiaram seu excesso romântico. O Modernismo, mais tarde, selou seu destino: Byron virou sinônimo de poesia empolada, anacrônica, sentimentaloide e excessivamente retórica. Até hoje divide opiniões, mesmo entre seus tradutores no Brasil, como Augusto de Campos e Paulo Henriques Britto. As visões contrastantes estão nas introduções de Beppo:uma história veneziana (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989,págs. 8, 9, 10) e Byron e Keats: Entreversos (Campinas: Editora Unicamp, págs 11, 12, 13).

Byron era um poeta maior. Um gênio. Em seus melhores momentos é um artista inteligente, um mestre do verso. O “problema”, para muitos críticos, é sua “verborragia” e prolixidade, mas até isso faz parte de seu charme.

Traduzindo Byron

Embora tenha sido traduzida no Brasil desde 1830, só recentemente, e ainda de maneira episódica e fragmentária, sua poesia tem ressurgido por aqui. Nos anos 1990 ele recebeu a atenção de tradutores como José Lino Grünewald e Péricles Eugênio da Silva Ramos (coletânea). Temos as ótimas versões de Décio Pignatari, Paulo Henriques Britto (que em 1989 traduziu o longo poema narrativo “Beppo: uma história veneziana”) e as de Augusto de Campos (100 estrofes de Don Juan e 7 de Childe Harold em Byron e Keats: Entreveros, 2021). Destaque para a versão bilíngue e integral de Don Juan, publicada em 2023, pelo Clube de Literatura Clássica, em tradução de José Francisco Botelho, mas restrita a assinantes. Há, também, Don Juan de Lord Byron: tradução integral, comentário e notas (2020) de Lucas Zaparolli de Agustini (2020), defesa de tese na USP (acessável em https://repositorio.usp.br/item/003136900). Muito pouco ainda para quem produziu cerca de 75 mil versos, entre poemas líricos, narrativos, dramáticos, épicos e satíricos. Só Don Juan tem cerca de 16 mil, o dobro de versos d’Os Lusíadas, de Camões.

Essa é a primeira dificuldade de uma seleção de Byron: a extensão da obra. A opção seria ou traduzir poemas individuais que coubessem em um único livro, ou selecionar trechos generosos dos poemas mais longos combinados com pedras de toques ou hits de sua produção poética variada. Outra dificuldade é que ele também é conhecido por suas milhares de cartas (3 mil!), sendo consideradas entre as melhores da literatura inglesa. A terceira é que nele vida e arte eram de fato indissociáveis. É quase impossível falar da poesia de Lord Byron sem compreender sua vida e vice-versa.

Byron: Poemas, Cartas, Diários &c., recém-publicada no Brasil pela Editora Perspectiva, em tradução do poeta e tradutor André Vallias, tenta equacionar esses dilemas. Como ele explica em sua introdução: “(P)ercebi que sem uma compreensão do percurso desse poeta camaleônico, cuja produção poética jorrava como intervenção imediata no tempo, com finalidade política tanto quanto terapêutica, entrelaçando os tons líricos, épicos, dramáticos e satíricos de forma caleidoscópica, não seria possível fazer uma seleção de seus versos que vibrassem à altura de sua vida-obra” (66). Villas correu o risco e optou por uma abordagem cronológica. Dividiu o livro em seis partes: Infante (1798-1809), Viagem (1809-1811), Fama (1811-1816), Exílio (1816-1819), Revolta (1820-1823) e Grécia (1823-1824). A edição privilegia um retrato em mosaico do poeta inglês, articulando poemas e fragmentos poéticos, cartas e outros materiais como prefácios, excertos de peças e até o discurso do poeta no Parlamento britânico.

A abordagem híbrida dialoga bem com o caráter romântico e multifacetado de Byron, mas a abundância de material epistolar e contextual acaba por restringir o espaço que poderia ser dedicado aos grandes poemas narrativos e às extensas composições líricas. Um corte mais voltado exclusivamente à poesia, ainda que implicasse alguma perda de contexto biográfico, talvez permitisse uma apreciação mais generosa e contínua de obras como Childe Harold›s Pilgrimage ou Don Juan, que, nesta edição, aparecem apenas em escassos fragmentos (25 estrofes das 486 de Childe; 32 das 1911 de Don Juan).

Na defesa de sua seleção e abordagem, Vallias se justifica dizendo que Byron “escrevia tudo quase ao mesmo tempo, numa produção e interlocução vertiginosas”, o que possibilita “um embaralhamento ainda mais intenso do corpo textual” (67). Com coerência, usa a mesma curadoria colagística que praticou em Heine, Hein? (2011) e Bertolt Brecht: Poesia (2019). Ainda assim, persiste a questão do equilíbrio. Também senti falta, em sua valiosa e longa introdução (70 páginas centradas principalmente em sua recepção e vida), de um foco maior em sua arte poética e seus temas principais, sua relevância para a arte da poesia hoje ou, ainda, de como ele tem sido lido ultimamente (à luz da crítica pós-colonial, estudos de gênero, teoria queer ou Novo Historicismo, por exemplo). Feitas essas ressalvas, é preciso destacar a seleção generosa e a alta qualidade da tradução, que cumpre bem o papel de reapresentar, com vigor, a obra de Byron para as novas gerações. Como bom adepto da tradução-arte, Vallias nos entrega uma tradução competente e inspirada.

Nenhum “poeta menor”

Byron era um artífice do verso, e não um “poeta menor” ou um escritor que apenas usava a poesia como mero instrumento para narrar. Como defende Jerome McGann, a maior autoridade de Byron, por critérios mais amplos – pelo poder narrativo, versatilidade formal, genialidade satírica, impacto cultural – ele está longe de ser menor. Tampouco é um poeta fácil. Manter as variações de tons, ritmos e rimas de sua poesia exige perícia. Byron dominava com extrema habilidade os metros clássicos da tradição inglesa, especialmente o pentâmetro iâmbico e formas fixas como a ottava-rima (que ele pegou de Ariosto e d’Os Lusíadas). Era também um mestre no manejo das formas, tendo escrito em quase todos os registros de sua época, às vezes fundindo gêneros: elegias, sátiras, narrativas longas, poemas políticos, amorosos, descritivos, cômicos. Augusto de Campos é quem lembra: “Nem era Byron frouxo ou concessivo em sua linguagem. Seus versos são fluentes e perfeitos e suas rimas, para nem falar das paronomásias e assonâncias, são riquíssimas. Split-rhymes ou rimas leoninas, em que uma palavra rima com várias outras” (Entreversos, 11).

Nos poemas e fragmentos de Byron: Poemas, Cartas, Diários &c. seu tradutor tentou respeitar ao máximo os metros originais. Às vezes Vallias opta por verter em metros diferentes do original. Sua tradução demonstra consciência métrica refinada e uma ousadia criativa que ecoam o espírito e o estilo do poeta. Um dos destaques é a escolha lexical. Recriando o modo “salamalândrico” das rimas de Byron, além das rimas perfeitas o leitor é brindado com rimas imperfeitas, toantes, raras e esdrúxulas. Alguns exemplos: “frevo/atrevo”, “fere/febre”, “verdade/há de”, “se esvai/se vai”, “vir/Sir”, “atropelo/lê-lo”, “cabeça/à beça”, “hein?/vem”, “vai ser/você”, “e vê/viver”, “atrapalhe/baile”, “epitáfio/grafe-o”, “lugar/Loch na Gaar”, “Naxos/esculacho”, “agora/More”, “Waterloo/buh!”, “Lamb/esculhambe”, “Schlegel/aconchego”, “Laureatus/e atos”, “residir/Guadalquivir”, “a granel/Lady Noel”, “Suvarov/promove”, “Pilantroff/fora o ‘off’”, “palpites/Smiths” e minha favorita, “virtude/Robin Hood”. Embora a referência a Hood não conste no original, a solução captura a essência byroniana, que adorava rimas absurdamente inventivas. Vejamos só algumas, de Don Juan, “efeitos especiais” quase sempre com função satírica e crítica: intellectual/hen-pecked you all?, Aristotle/bottle, physic/sea-sick, Homer/misnomer, about it/doubting, debtor/ better, but all may yield/battle-field” e minha favorita: “Plato/potato”(!). Rappers exímios como Eminem aprovariam.

Há espaço para a linguagem popular e coloquial (“te deixar na mão/aclamação”, “cadê/dê”, “até/-largar teu pé”, “rendez-vous/sururu”, “Cristabel/dedéu”, “não dá pé/rapé”, “negá-lo/foi pro ralo”, “agreste/frio da peste”, “fuzuê/intrometer”). Essas escolhas estão alinhadas com seu estilo, que, sobretudo em suas sátiras, tentava conjugar alta cultura e linguagem popular, lirismo elevado e sarcasmo mordaz, formalidade métrica e coloquialismos. Em última análise, essas escolhas tradutórias não são meros artifícios, mas, sim, a única forma autêntica de recriá-lo em português. Vallias compreende que traduzir Byron exige não reproduzir superficialmente seus versos, mas reencenar seu gesto criativo transgressor.

Byron retomou a importância do poema narrativo em seu tempo, no momento em que a poesia estava sendo substituída pela prosa na preferência dos leitores. No espetacular Don Juan ele cria um poema que é que é parte épico, parte cômico-picaresco, parte ensaio e parte talk-show. Suas deliciosas estrofes digressivas versam sobre política, guerra, imperialismo, a hipocrisia da aristocracia, rivalidades poéticas etc. Ele as usa como procedimentos des-narrativos, para virar chaves tonais, transições abruptas, criar metalinguagem, se autoironizar e quebrar a linearidade da história, expondo as convenções da narrativa. Assim, Don Juan surge como uma obra modernista e pós-modernista avant-la-lettre, já que parte importante dos poetas no século XX se lançaram na aventura de escrever poemas de grande extensão (T.S. Eliot, Ezra Pound, Fernando Pessoa, William Carlos Williams, H.D, Wallace Stevens, W.H. Auden, Derek Walcott), além de prosadores “byronianos” que subvertem a narrativa como David Foster Wallace e Kathy Acker, entre outros.

Mestre do poema narrativo longo, Byron se torna urgente para nossa poesia contemporânea. Desta vez não como moda, mas como antídoto. Num cenário brasileiro onde predomina a miniaturização lírica, a prosa empilhada em linhas ou a poesia-discurso – quase sempre engajada em tudo, menos na linguagem –, sua obra lembra que a verdadeira rebeldia começa na recriação radical da forma. Antes da descoberta de que “o pessoal é político”, Byron também sabia que o poético é político, no sentido mais amplo da palavra. Como ele escreveu em Don Juan: Words are things. Nenhuma causa se sustenta sem que as palavras mesmas se tornem matéria viva de transformação.